中島隆博(東京大学授・中国哲学)

内容紹介

なぜ「技術」は西洋の伝統のうえでのみ定義され、論じられてきたのか? ハイデガーの「技術への問い」を乗り越え、破局へと暴走するテクノロジーに対抗するために、香港の若き俊英は文化的多様性に開かれた「宇宙技芸」の再発明に挑む。京都学派から100年。「近代の超克」を反省し、東洋思想を再び世界へと開くために必要な、「道」と「器」の再縫合はどうなされるべきなのか。諸子百家と人新世を結ぶ、まったく新たな技術哲学の誕生!

目 次

まえがき

年表 本書に登場する東西の思想家

序論

2 宇宙・宇宙論・宇宙技芸

3 テクノロジーによる断絶と形而上学的統一

4 近代性・近代化・技術性

5 何のための「存在論的転回」か ?

6 方法にかんする諸注意

第1部 中国における技術の思想を求めて

8 暴力としてのテクネー

9 調和と天

10 道と器──自由と対する徳

10・2 儒家における器と道──礼の復興

10・3 ストア派と道家の宇宙技芸にかんする見解

12 初期の宋明理学における気の唯物的理論

13 明の宋応星の百科事典における器道

14 章学誠と道の歴史的対象化

15 アヘン戦争後に起きた器と道の断絶

16 器道の関係の崩壊

16・2 中国本位的文化建設宣言とその批判

18 牟宗三の応答

18・2 牟宗三による良知の自己否定

第2部 テクノロジーへの意識と近代性

20・2 幾何学化と時間化

20・3 幾何学と宇宙論的特殊性

22 近代の記憶

23 ニヒリズムと近代

24 近代の超克

25 ポストモダンの想起

26 故郷回帰のジレンマ

27 人新世における中華未来主義

28 もうひとつの世界史のために

訳者あとがき

索引

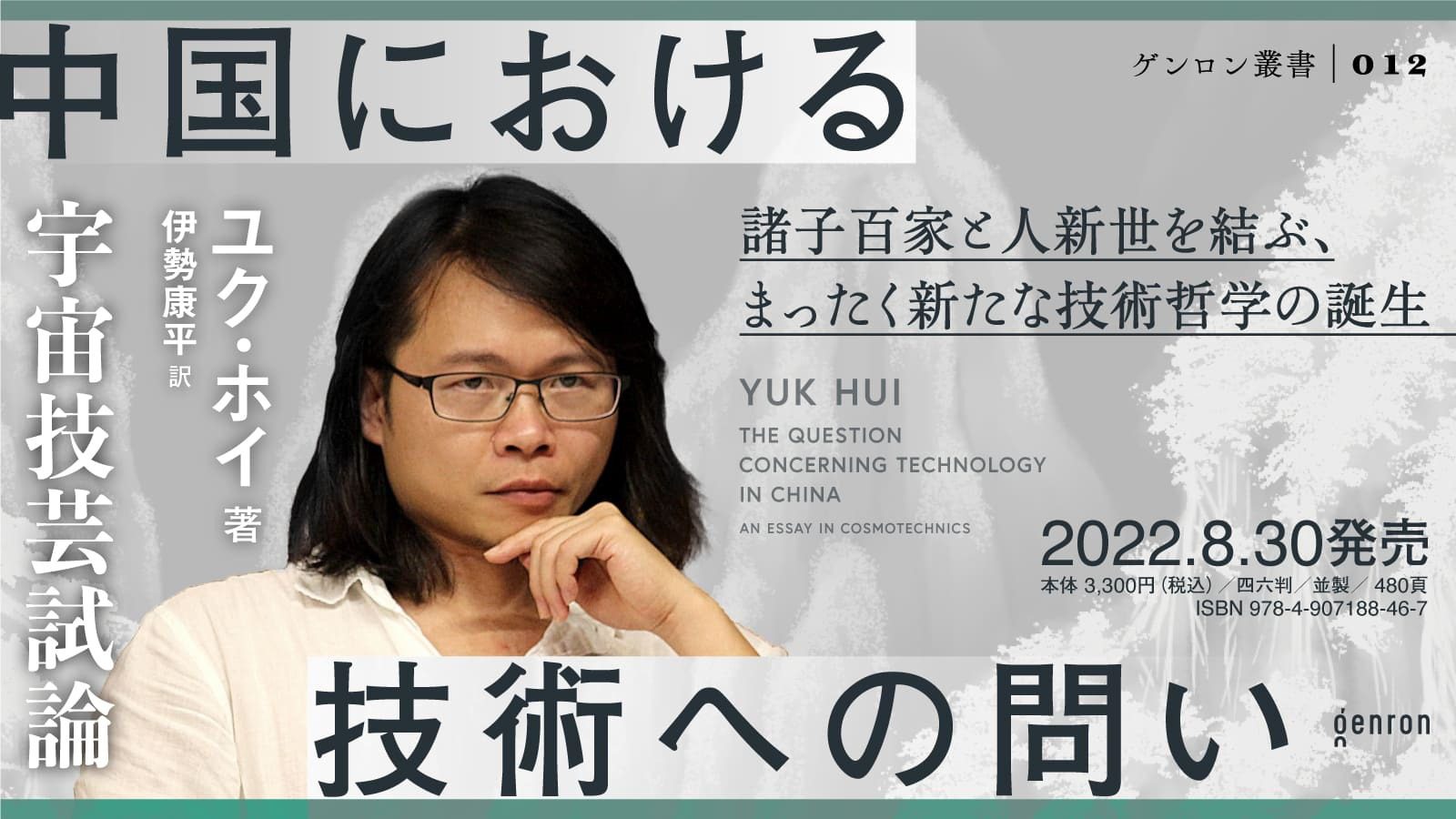

著者・訳者プロフィール

ユク・ホイ(YUK HUI)

香港出身の哲学者。「哲学と技術のリサーチネットワーク」主宰。ロイファナ大学リューネブルク校でハビリタツィオン(教授資格)を取得。現在、中国美術学院および香港城市大学創意媒体学院にて教鞭を執る。著書に『デジタルオブジェクトの存在について』(2016年、未邦訳)、『再帰性と偶然性』(2019年、邦訳は青土社、2022年)、『芸術と宇宙技芸』(2021年、未邦訳)。『ゲンロン』に「芸術と宇宙技芸」を連載。

伊勢康平(いせ・こうへい)

1995年京都生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程在籍。専門は中国近現代の思想など。翻訳に王暁明「ふたつの『改革』とその文化的含意」(『現代中国』2019年号所収)、ユク・ホイ「百年の危機」(「webゲンロン」、2020年)、「21世紀のサイバネティクス」(「哲学と技術のリサーチネットワーク」、2020年)ほか。

日本語版へのまえがき

大学でエンジニアリングを学び、のちに技術哲学の研究をしていたころから、私はある問題に頭を悩ませていた。なぜ技術という概念は、西洋的な伝統の観点からのみ定められ、論じられるのか? 西洋の思想家によれば、ほかの文明もそれぞれ技術を発展させてはいるが、それらは(たとえばスプーンの柄にいろいろな長さや装飾があるように)「機能の美学」において異なっているだけであり、こうしたちがいがあっても原則として同種のものと理解できるという。非ヨーロッパ的な思想は、その使用に規律を与える倫理や宗教でしかないと考えられてきたのだ。だからいまやあちこちで、テクノロジーについての道家的な倫理や儒家的な倫理、アメリカインディアン的な倫理などが──まるで哲学はそれ以上なにも提供できないかのように──議論されているのである。テクノロジーがこのように受け止められるとき、それはなによりまず普遍的な概念として扱われており、そしてとくに植民地化と近代化以降は、普遍化の手段として使われてきた。

イギリスの歴史学者であるアーノルド・J・トインビーは、一九五二年に行なったBBCの「レイス記念連続講義」のなかで興味深い問題を提起した。なぜ中国人と日本人は、一六世紀にはヨーロッパ人を拒んだのに、一九世紀には入国を許可したのだろうか? かれの答えはこうだった。ヨーロッパ人は、一六世紀には宗教とテクノロジーの両方を極東へ輸しようとしていたが、一九世紀になるとキリスト教ぬきでテクノロジーだけを輸出するほうが効果的だと理解したからである。東アジア諸国は、テクノロジーとは非本質的かつ道具的なものであり、自分たちは各自の本来的な思想や精神によってその使い方を決められる「使用者」だという考えをすんなり受け入れた。じっさいこの時期、中国・日本・韓国では、「中体西用」「和魂洋才」「東道西器」という、じつによく似た知的運動のスローガンが掲げられている。

トインビーは続けてこう語っている。「テクノロジーは生活の表層で作動するものだから、自分たちがすっかり支配されてしまう危険をおかすことなく、外国のテクノロジーを取り入れることは可能だろう。こういった、テクノロジーを受け入れる際に被る負担はわずかなものだという考えは、もちろん、誤算なのかもしれません」[☆1]。トインビーが言っているのは、そもそもテクノロジーはまったく中立的ではなく、むしろ使用者に服従を強制するような、特定の知や実践の形式を伝えるものであるということだ。しかし、ひとはテクノロジーについて十分に検討しない一方で、それを単なる道具的なものに貶め、二元論的なアプローチを取ってしまう。いまになって思えば、私たちは結局こうした二元論者が望んできた方向とは逆向きに突き進んできた。もっとも、この誤算(あるいは過失)は、二〇世紀には欠かせないものとなっていたわけだが。

二〇世紀には、テクノロジーが地球の表面を覆い、ピエール・テイヤール・ド・シャルダンの言うような、収斂してゆく「精神圏」〔noosphere〕を構成していった。つまりテクノロジーの競争が地政学と歴史を規定したということだ。日露戦争(一九〇四-〇五年)で日本がロシアに勝ったとき、ドイツの反動的な思想家であるオスヴァルト・シュペングラーは、東洋にテクノロジーを輸出したことこそ、世紀の替わり目に白人が犯した最大のあやまちであったと嘆いたという──かつては学ぶ側だった日本が、いまや教える側に立ったわけだ。このような「テクノロジーへの意識」は二〇世紀をつうじて存続し、原子爆弾や宇宙探査において、また現在では人工知能において表面化している。近年では、よりバランスの取れたテクノロジーの発展によって、新しい枢軸時代が幕開けたと明言する評論家もいる。要するに、テクノロジーにかんする東洋の業績が、西洋から東洋への一方通行だった動きを逆転させたのではないかということだ。だがこれもまた、昨今の西洋で見受けられる新反動主義的な感情の原因となっているのだろう。

新しい枢軸時代をめぐる言説からもう一歩踏み込んで、これをテクノロジーと地政学の未来について深く考えるための決定的な瞬間としてあらたに位置づけてみてはどうだろうか? このような重大な判断を下すためには、テクノロジーの問いを開きなおすことが必要だ。それはまず、テクノロジーの概念を複数化させることで、より広げることを意味している。また、それによって私たちが新しい思考のかたちや方法論、して新しい未来への可能性を切り開くという意味でもある。

過去の数世紀にわたって、テクノロジーに対する誤解と無知があったように思う。その理由のひとつは、テクノロジーが単に道具的で非本質的なものだと考えられていたからである。だがより重要な原因は、テクノロジーが均質的で普遍的であることだ。その普遍性のために、ある特定の技術の歴史が優先されてしまっている。その歴史は根本的に近代的なものなのだ。私は、この試論のなかで以下のふたつのことを示したい。ひとつは、哲学や人類学、技術史におけるテクノロジーの解釈のされ方には議論の余地があること。もうひとつは、テクノロジーに対する異なる理解を手に入れ、そこから見える別の未来について深く考えることが私たちにとって喫緊の課題であるということだ。これこそ、私が一〇年以上前に着手し、二〇一六年に本書によって具体化させた「宇宙技芸」〔cosmotechnics〕というプロジェクトにほかならない。

マルティン・ハイデガーの読者なら知っているように、「集立」(Das Ge-stell)と名づけられ、のちに「技術への問い」に結実した一九四九年のブレーメン講演において、ハイデガーはギリシア人の言うテクネー〔technē〕と近代のテクノロジーを区別した。もしもポイエーシス〔poie-sis〕、つまり「こちらへと─前へと─もたらすこと」〔Hervorbringen〕として理解されたテクネーに、存在〔Sein〕の隠れなさのひとつの形態があるならば、近代のテクノロジーにはもはやポイエーシスはなく、むしろ「集立」がその本質をなしている。これはいわばすべての存在者を用象、つまり搾取すべき資源として集め立てることだ。ハイデガーにとって、近代のテクノロジーは近代科学のあとに到来し、とりわけ産業革命以降に重要性をもちはじめた。だがもしテクノロジーやその概念を歴史的に理解する、それも事実や時系列だけにもとづくのではなく、その精神的な面──ハンス・ブルーメンベルクの言う「技術の精神史」〔Geistesgeschichte der Technik〕──からも理解する必要があるのなら、さまざまな文化や文明にいくつもの技術の歴史があることがすぐさま明らかになるだろう。じっさい、インドや中国、日本、あるいはアマゾンにはさまざまな技術を見いだせるが、それらはギリシア的な存在と関係があるのだろうか? ギリシア的な技術をあらゆる技術の起源考えてしまうなら、それは完全な方向の喪失/東洋の消失だといえる──そして不幸なことに、これこそいま起こっていることにほかならない。

古生物学者のアンドレ・ルロワ゠グーランの挙げる事例が歴然と示しているように、技術の人類学では、(しばしば労働や実践といった用語のなかに含まれる)道具の発明と使用が、ヒト化の背景にある決定的なプロセスだと考えられている。ルロワ゠グーランの解釈によれば、技術とは身体器官の拡張であり、記憶の外在化である。このような解釈においては、技術は人類学的に普遍のものとなっている。たしかに、そうした拡張や外在化がルロワ゠グーランの言う「技術的傾向」に由来ると考えるかぎり、かれの解釈はまちがいではない。けれども私たちは、地域や文化ごとに異なるという「技術的事実」についても説明するべきだろう。この技術的事実が、単なる文化的差異への、また場合によっては偶然性への無頓着な還元にとどまらないのなら、そこには一体なにが込められているのだろうか?

技術史の分野においては、生物化学者で中国学者のジョゼフ・ニーダムがきわめて印象深い問いを提起している。かれは一六世紀以前の中国では科学と技術が大いに発達していたことを示しつつ、なぜ中国やインドでは近代的な科学とテクノロジーが発展しなかったのかと問いかけたのだ。ニーダムの探求に呼応するかたちで、世界のさまざまな地域の技術発展を比較る重要な研究が行なわれている。それらの目的は、たとえばある地域が、製紙技術や冶金術においてほかの地域よりも進歩していたと示すことにある。だが、これはニーダムの問いを歪めてしまっている。かれの議論は、じつは中国の科学や技術を西洋のものと直接比較することはできないと示唆するものだった。両者は異なる思考の形式にもとづくからである。ではこうした意味で、あらためて中国と西洋のちがいを明確に論じなおすにはどうすればよいだろうか? この探求からはじめることもまた、典型的な唯物論的アプローチを超えてより豊かな技術の概念に、つまり私の言う宇宙技芸にたどり着くために必要なことである。宇宙技芸の「宇宙」〔cosmo-〕という接頭辞が意味するのは、宇宙論が技術に原動力を与え、その条件を規定すること、そて技術が宇宙と人間世界の道徳のあいだを媒介するということだ。本書において、中国はあくまでこのような宇宙技芸の探求の一例でしかない。

宇宙技芸の概念を発展させようという私のねらいは、おそらくふたつの角度から要約できる。まず、これはいまあるテクノロジーの概念──とくにハイデガーが設け、普及していったテクネーと近代テクノロジーの区別──をさらに広げようという試みである。私たちは、プロメテウスの神話にはじまり、現代のデジタルテクノロジーに帰結する単一のテクノロジーではなく、多様な宇宙技芸について考えるべきなのだ。もしテクノロジーの概念がこれほどにも偏狭なままであれば、そのありうる未来への想像力は非常に限られたものになてしまうだろう。

もうひとつの点を述べよう。私は本書で、哲学をするための独特の方法を提唱したい。つまり、テクノロジーという観点から考えることで、非ヨーロッパ的な思想に、ここではとくに中国思想に新しい役割を与えたいのである。伝統的な思想においては、中国の技術哲学は一切主題にならなかった。だから本書は、すでに詳しく論じられている中国の技術思想をただ紹介するのではなく、こうした思想を再構成し、その可能性を問うものになっている。くわえて、私は自分が完成された理論を提供していると言い張るつもりはない。本書で行なったのは、むしろ中国の技術思想を知るためのいくつかのエピソードを提示することだ。

私は、いまやテクノロジーをつうじて思しないかぎり、非西洋の哲学を現代的な価値のあるものにすることは不可能だと考えている。さもないと、その思想は形而上学的ファシズムに陥るか、文化的な観光産業の一環となるしかないからだ。それもあって本書では、アレクサンドル・ドゥーギンによるユーラシア主義のプロジェクトが、イデオロギー的で保守的なものにとどまっていることを示している。その原因は、かれがテクノロジーの問いを無視して、ロシア的な真理へ回帰しようとしていることにある。そうした真理が本当に存在するのなら、可能性はひとつしかないだろう。その最終的な帰結は、まさにいま私たちが目のあたりにしている戦争なのだ。のちに本書の読者は、一部の京都学派の哲学者が似たような批判を受けていることに気づくだろう。もっとも、私はいまでもかれらの思考の独自性や文化に対する深い分析を高く評価してはいる。

テクノロジーの問いを開きなおすという試みは、根本的に脱植民地化のプロジェクトだといえる。だがこれは非ヨーロッパの人々だけに託されたものではない。それどころか、このプロジェクトはヨーロッパ人にとっても不可欠な、喫緊の課題なのである。近代化は、時間にまつわるふたつの様相を前面に押し出した。ひとつは同時性である。これはテクノロジーによる知の同期と均質化を特徴としている。もうひとつはその結果として起きる、ある内的必然性にしたがった知の発展、つまり進歩である。グローバル化としての近代化とは、異なる歴史的な時間を単一のグローバルな時間軸に収斂させ、特定の知を主要な生産力として優先させるような同期プロセスなのである。

この意味でも、ハイデガーが「哲学の終わりと思考の課題」(一九六四年)のなかでつぎのように述べた理由を理解できるだろう。「哲学の終わりは、科学的かつテクノロジー的な世界の操作可能な編成や、そうした世界にふさわしい社会秩序が勝利を収めることを示している。哲学の終わりとは、西欧的な思考にもとづく世界文明のはじまりのことなのだ」[☆2]。哲学の終わり──それはサイバネティクスに特徴づけられる──が示すのは、世界の文明と地政学が、ヨーロッパ的な思考に支配されているということである。だからもし哲学にふたたび未来が訪れるとすれば、それは「ポストヨーロッパ哲学」となる必要があるのだ。そ哲学はどんなすがたをしているのだろうか?

テクノロジーを単なる生産力や、剰余価値を増加させる資本主義的な機構とみなすやり方では、もはやそこに脱植民地化の可能性も、技術多様性〔technodiversity〕を発展、維持させる必要性も見いだせなくなってしまう。テクノロジーを開きなおすという試みにおいては、たとえば「存在論的転回」を遂げる人類学者が自然という概念によって行なおうとしているように、いまあるテクノロジーの概念から目を背けてはならないのである。

本書にくわえて、私は「再帰性」の概念に焦点を当てた書籍を二〇一九年と二〇二一年に刊行し、そこで宇宙技芸というプロジェクトについて詳しく論じている。むろん、この二冊をそれぞれ独立したロジェクトとして読むことも可能ではある。そこで私が述べているのは、思考の個体化(この問題については二〇二一年の『芸術と宇宙技芸』で論じている[☆3])、つまり思考の再構成について考えられるようになるためには、まず前近代─近代─ポストモダン─アポカリプスと規定されていく直線的な歴史の時間から私たちを解放する断片化が必要であるということだ(こちらは二〇一九年の『再帰性と偶然性』のひとつの主題である[☆4]

宇宙技芸が示すのは、人類史上のさまざまな地理的領域における技術の多様性だけではない。異なる思考のかたちや、人間と環境の複雑な一連の関係もそうである。私たちは、ここで言及したような人類学や哲学の研究から出発しつつ、さらに問いを深めていかねばならない。技術多様性という考えは、こんにち私たちにとってどんな意義をもちうるのか? 各地域のさまざまな技術や思考や関係性は、前近代あるいは非近代の時代遅れなものとして保護されるのではなく、近代的なテクノロジーに新しい枠組みを与えるきっかけになりうるだろうか? そのためには、テクノロジーの問いを開きなおし、ソーシャルネットワークであれ人工知能であれ、近代的なテクノロジーに潜む存在論的、認識論的な仮定を疑っていくことが必要だ。この課題は、共生の条件としての多様性──生物多様性、精神多様性〔noodiversity〕、そして技術多様性──をり体系的に説明するにあたって、中心となるものである。

***

私は『中国における技術への問い』が日本語に翻訳されることをとても光栄に思います。そして、本書が日本の読者のあいだに共鳴を起こせるよう、心から願っています。というのも、日本には技術多様性の問いについて考えるための、また別の資質があると信じているからです。以前から私は、日本に滞在してテクノロジーの問いについてより学びを深めたいと思っていました。いつかそれが実現することを願ってやみません。最後になりますが、この場を借りて、行き届いた翻訳をしてくれた伊勢康平さんと、本書を刊行してくれたゲンロンの東浩紀さん、上田洋子さんに感謝いたします。

ユク・ホイ

二〇二二年 春

香港

☆1A. Toynbee, The World and the West (New York and London: Oxford University Press, 1953), 54-55.〔アーノルド・J・トインビー『世界と西欧』、吉田健一訳、現代教養文庫、一九五九年、八二頁。訳は英文より。〕

☆2M. Heidegger, ‘The End of Philosophy and the Task of Thinking’, in On Time and Being, tr. J. Stambaugh (New York: Harper & Row, 1972), 59.〔ハイデッガー「哲学の終末と思索の課題」、『思索の事柄へ』、辻村公一、ハルトムート・ブフナー訳、筑摩書房、

☆3Y. Hui, Art and Cosmotechnics (Falmouth: e-flux, 2021).

☆4Y. Hui, Recursivity and Contingency (London: Rowman and Littlefield International, 2019).〔ユク・ホイ『再帰性と偶然性』、原島大輔訳、青土社、二〇二二年。〕