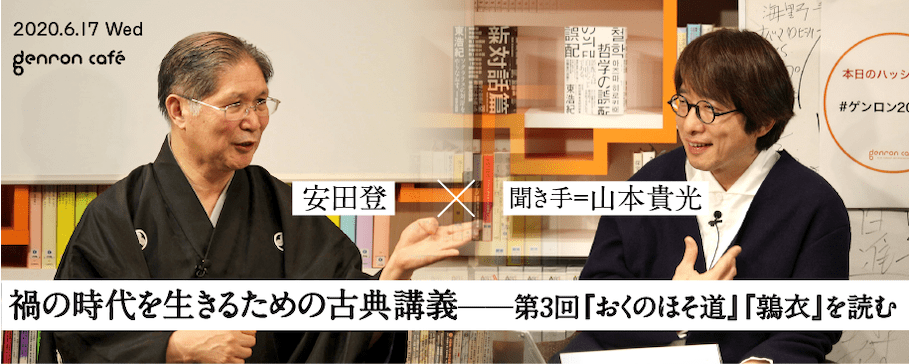

『おくのほそ道』『鶉衣』から読み取る生き抜き方──「禍の時代を生きるための古典講義」第3回|安田登 聞き手=山本貴光

ゲンロンα 2020年6月21日配信

4月から続く安田と山本の人気シリーズ「禍の時代を生きるための古典講義」。第1回は『古事記』、第2回は『平家物語』を取り上げた。6月17日(水)の第3回は、松尾芭蕉の『おくのほそ道』、横井也有の俳文集『鶉衣』を取り上げた。

現実と虚構の世界のあわいを行き来する芭蕉の『おくのほそ道』。実際の旅を元にした有名なフィクション作品だが、裏テーマに鎮魂の旅がある。『おくのほそ道』からはその本質と物語誕生の裏、そして現代の我々の時代にも繋がるものを探し、『鶉衣』からは人生を生き抜くコツを引き出していく。両名を案内人としながら、芭蕉の旅路を追体験していく講義となった。

※本イベントのアーカイブ動画は、Vimeoにてご視聴いただけます。こちらのリンクからお楽しみください。(ゲンロン編集部)

『おくのほそ道』はTRPGである

あらためて、松尾芭蕉とは何者か。彼は伊賀上野(現在の三重県伊賀市)の平氏の傍流の生まれであったとされるが、おそらくは苗字帯刀は許される無給の武士である無足人クラスの土豪の後裔であったのではないかとされる。その生まれによってこの世での出世を諦めた芭蕉は、世の中の外へ出るために、俳諧の道へと入る。師匠の北村季吟によって俳諧師に認定されたあと、41歳のときに『おくのほそ道』の下地となる旅へ出る。 実際に『おくのほそ道』の旅を歩いた安田は、TRPG(テーブルトーク・ロール・プレイング・ゲーム)のシナリオブックのように感じたという。 TRPGはプレイヤーが参加して初めて完成するゲームだ。『おくのほそ道』に記された芭蕉の俳句は、「発句」といって次に続く句の呼水となるもの。芭蕉のように旅をすることは難しかった当時、蕉門の弟子たちは芭蕉や曾良になりきって、連歌を詠む遊びを行っていたのだろう。

鎮魂の旅

『おくのほそ道』は平泉を転換点とし、前半と後半で雰囲気が大きく変わる。前半はシリアスで、後半は俳諧的な軽妙な笑いに満ちている。 前半のルートは、西行が崇徳院を鎮魂するために歩いた旅路を踏襲している。安田は、芭蕉の旅の前半部分は、義経への鎮魂を目的としていたのではないかという。

ユーモアによる転回

講義の後半では、横井也有の俳文集『鶉衣』を取り上げた。山本は『鶉衣』を、ユーモアを持って人生を生きていくための本だという。我々は知らず知らずのうちに、周囲の環境によって固定観念を植えつけられる。そうした決めつけを揺さぶるのが、『鶉衣』に記されたユーモアなのだ。

このイベントの配信は、6月24日までゲンロン中継チャンネルでタイムシフト公開中。都度課金500円で、期間中は何度でも視聴できる。冒頭は無料。視聴ページはこちらから。

安田登 聞き手 = 山本貴光 禍の時代を生きるための古典講義──第3回『おくのほそ道』『鶉衣』を読む

(番組URL=https://genron-cafe.jp/event/20200617/)

ゲンロン編集部