ゲンロンβ65|編集長=東浩紀

2021年9月21日[火]発行

- 1|東浩紀 観光客の哲学の余白に 第26回 訂正可能性と反証可能性 #37東が『ゲンロン12』の論文で参照した哲学者カール・ポパー。その論文には収められなかった、ポパーの「反証可能性」と東の「訂正可能性の哲学」の類似とは。人文知と科学の分断を越え、両者の緊張関係のなかで思考する道を探ります。

- 2|柳美里 【特別掲載】第六十五回岸田國士戯曲賞に寄せて #37第65回をもって岸田戯曲賞選考委員を辞任した柳美里さん。未発表の選評の全文を、辞任の経緯とともにゲンロンβに掲載します。「受賞作無し」という結果への反応を受け、戯曲に期待される「言葉」のあり方を綴ります。

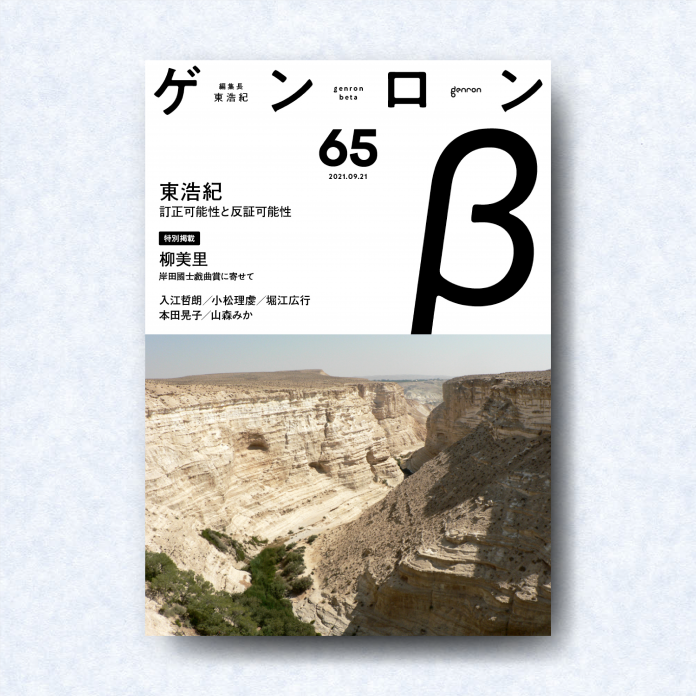

- 3|山森みか イスラエルの日常、ときどき非日常 第2回 共通体験としての兵役(1) #37『ゲンロン12』から始まった新連載の第2回。イスラエルにとって記念すべき回となった東京2020を取り上げ、「イスラエル人」の同胞意識を考えます。選手への市民の共感の濃淡に、国民皆兵制度が影響していた?

- 4|本田晃子 革命と住宅 第6回 第3章 スターリン住宅──新しい階級の出現とエリートのための家 #371930年代のソ連には、過剰競争や労働のジェンダー化を経たことで、エリート向けの豪奢な集合住宅「スターリンの家」が建築されました。その建築を扱った映画をもとに、「家の否定」という革命のポリシーが変化を被る様を読み解きます。

- 5|堀江広行 つながりロシア 第18回 セルゲイ・ブルガーコフと西田幾多郎──歴史の意味へ #37ロシアのブルガーコフと日本の西田。同時代に生きながら知り合わなかったふたりには、哲学上の共通点があると筆者は指摘します。一元論的な世界から他者としての絶対者へ――大戦期に没した両者の思想から「歴史」を考えます。

- 6|入江哲朗 わけのわからないテクストを読む 思想史と謙虚さ #37思想史を形作るテクストは「わけがわからない」ものがほとんどである?『アメリカを作った思想』を訳出した筆者が、思想史研究の効用を語ります。テクストの権威の構造を括弧にいれる、「認識的謙虚さ」とはなにか。

- 7|小松理虔 当事者から共事者へ 第13回 共事者の居場所 #37前回の連載やシラス配信で、自身の悩みを発露した小松さん。その経験は図らずも、ケアの体験と近かったと語ります。「イノセンス」、「オープンダイアローグ」、「環状島」を鍵に、対話により共事者を拓く可能性を模索します。

表紙写真:イスラエル南部のネゲブ砂漠にあるオアシス、エイン・オヴダット(Ein Ovdat)。エインは泉を意味し、かつてこの地に住んでいたナバテア人の王の名から名付けられたという。イスラエルの国立公園で山森みか氏一家も休暇に訪れた。今号より山森氏の本誌での連載が始まります(初回は『ゲンロン12』に掲載、3ヶ月に1度の掲載)。撮影=Ran Levy-Yamamori