あなたに北海道を愛しているとは言わせない(前篇) 『羊をめぐる冒険』をめぐる冒険|春木晶子

初出:2020年10月23日刊行『ゲンロンβ54』

前篇

『ゲンロンβ』に掲載された「北のセーフイメージ」が好評の、春木晶子さんによる論考をお届けします。春木さんは〈ゲンロン 佐々木敦 批評再生塾〉第4期の卒業生。ここに掲載するのは、その最終課題として提出され、最優秀賞を受賞した『羊をめぐる天然──あなたに北海道を愛しているとは言わせない──』に、大幅な加筆・修正を加えたものです。『ゲンロンβ55』掲載の後篇には、主任講師の佐々木敦さんによる解題をあわせて掲載します。

『羊をめぐる冒険』から『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』へ。忘却された北海道と忘却された自己をめぐり、その「皮」を剥いでいく批評の旅をお楽しみください。(編集部)

『羊をめぐる冒険』から『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』へ。忘却された北海道と忘却された自己をめぐり、その「皮」を剥いでいく批評の旅をお楽しみください。(編集部)

1、塔を倒す羊

東京の北東に聳える塔を、毎日のようにわたしは、両国にある職場から眺めている。

東京スカイツリーは8年前の春、首都東京に誕生し、それまで半世紀にわたって首都の象徴を務めた東京タワーに取って代わった。足元から頭頂部にかけて三角形から円形へと変化するフォルムは、ふわりとした格子の衣をまとい、風をはらむ。その墨田区押上という立地は、高度経済成長以降西をめざして発展を続けた都市化トレンドに逆行し、活気ある「21世紀の下町」を再生するという期待を背負うものだった。

それを眺めるたび、そのはるか北東に立ち、やはりかつて毎日のように眺めた塔を思い出す。

北海道百年記念塔は50年前の夏、地方都市札幌に誕生し、今日まで半世紀にわたって先人の慰霊と顕彰を務めた。先端の一部が空を刺すように伸びるフォルムは、焦げ茶の鉄板をまとい、開拓の厳しさと進展を物語る。その札幌の東端という立地は、開拓使設置以降東をめざして進展を続けた北海道開拓の記憶を刻むものだった。

一昨年、この塔の解体が決定した。

倒れゆく塔。バベルの塔を彷彿とさせる、ロマンティックな響きである。その塔を倒すのが、人間の奢りを戒める神とはいかないまでも、建設に反対したアイヌ民族だとすればなおさらだ。記念塔の建設に対し、その開拓の顕彰はアイヌ民族の土地と文化の収奪の歴史を軽視しているという批判があった。大雑把に言えば、開拓を先人の功績と讃える立場と、アイヌ民族の侵略と非難する立場、2つの立場の対立が少なからずあった。建設当時は前者が勝利し、塔が立った。半世紀を経てついに、アイヌ民族側が開拓民側を打倒し、その象徴たる塔を倒すのだ。

けれども、この見立てはロマンティックにすぎる。あたかも二者の間に巨大な分断があり続けるかのように、今日ことさらに対立を誇張する人がいる。しかし塔の解体は、対立の有無やその勝敗とはあまり関係がない。建設当時に意見を述べた人たちは、賛成者にせよ反対者にせよ、対立のなかにあってなお「開拓」の「痛み」を共有していた。塔を倒すのは、建設の反対者でもアイヌ民族でもない。かつての「痛み」をまるで外国のできごとかのように感覚する、今日の大多数の北海道の人々こそが、塔を倒す。

ピースフルでナチュラルな、「果てしない大空と広い大地」の「北の国」。今日、かの地に注がれるポジティブな眼差しは、決して外から与えられるばかりのものではない。北海道に暮らす人々もまた、それこそが北海道らしさなのだとぼんやりと、疑うことなく信じている。人々は、そうした愛される北海道をこそ、愛している。言い換えれば今日肯定されているのは、カネを生む経済資源としてカチがある北海道イメージだ。そうした牧歌的なポジティブイメージにとって、アイヌ民族の土地と文化の収奪、移住者や労働者(士族/民間移住者、囚人労働者、タコ部屋労働者)たちの夥しい犠牲によって成し遂げられた北海道の形成といった辛気臭い「開拓」の歴史は、邪魔である。「自然豊かな北海道」「自然と共生するアイヌ民族」。行政やメディアが主導する宣伝文句が、無批判に無邪気に繰り返され、蔓延するというわけだ。着任時には「北海道開拓記念館」だった職場は、退職時には「北海道博物館」に名を変えていた。そして百年記念塔は、その役目を終えようとしている。

研究室の机を、塔の見える窓に向かって置いていた。青い空と緑の木々に、あるいは白銀の雪原に、塔の姿はよく映えた。雨の日には先端がぼやけ、雪の日には全体がぼやけ、吹雪の日にはまったく見えなくなった。そんな光景と別れて1年がすぎた頃、解体の決定を知った。東京で北海道の名を見ない日はない。スーパーで買い物をすれば北海道島の輪郭を象ったパッケージが、街を歩けば北海道の名を冠する飲食店が、電車に乗れば北海道物産会に、国立の民族共生象徴空間「ウポポイ」のオープン、北海道に関わるあらゆる広告が、目に飛び込んでくる。そのどれもが、北海道の豊かな自然を喧伝している。開拓の痛みを忘却した北海道イメージに囲まれながら、記念塔を悼む。

ゲンロン批評再生塾第4期の最終論考は自由課題であった。なにを書くべきか。考えるほどに突き当たるのは、かの地の忘却の歴史だ。倒れようとする塔がわたしを刺すように、忘却したはずの「痛み」を思い出させる。いや、忘却ではない。これは隠蔽だ。忘却と引き換えに得られた愛らしい自己イメージに身を包み、無垢をひけらかす北海道の欺瞞に、わたしも加担している。愛される北海道をこそ愛しているのは、他でもないこのわたしだ。北海道のイメージはわたしにとって、自己イメージそのものだ。欺瞞と共にあるこの皮を、しかしいかに引き剥がすことができるのか。

そうした皮の形成に多大な貢献を果たした大ヒットテレビドラマシリーズ『北の国から』の第1作が放映された1981年から82年、時を同じくして、まったく別の眼差しをかの地に向けた人がいる。村上春樹である。

札幌の街は広く、うんざりするほど直線的だった。僕はそれまで直線だけで編成された街を歩きまわることがどれほど人を磨耗させていくか知らなかったのだ。

僕は確実に磨耗していった。四日めには東西南北の感覚が消滅した。東の反対が南であるような気がし始めたので、僕は文房具屋で磁石を買った。磁石を手に歩きまわっていると、街はどんどん非現実的な存在へと化していった。建物は撮影所のかき割りのように見え始め、道を行く人々はボール紙をくりぬいたように平面的に見え始めた。太陽はのっぺりとした大地の片方から上り、砲丸のように天空に弧を描いて片方に沈んだ。[★1]

『羊をめぐる冒険』を読むと、彼がいかに札幌の街に辟易したか、よくわかる。もちろんこの引用は小説の一節で、愚痴をこぼす「僕」は作者の村上春樹とは異なる。しかしこれは疑いなく、直線で構成された起伏のない同地を歩いた身体から溢れ出た記述であろう。「南四西十三」、札幌に住んでいたときのわたしの住所標識だ。グラフ上の点を無機質に指し示すかの如き住所が端的に示すように、札幌の街は、固有の特徴を伴わない「のっぺり」としたグリッドを思わせる。

1982年に連載・刊行された本作の物語は、「僕」が「右翼の大物」の「黒服の秘書」に命じられ、人に宿るという特殊な「羊」を探すというものだ。友人「鼠」から送られた「平凡な北海道の風景」写真を手がかりに「僕」は北海道に渡り、架空の町である道北の「十二滝町」へと向かう。舞台は1978年の日本の、「僕」が暮らす東京と故郷の神戸、そして冒険の地となる北海道である。しかしその背景には、戦争や北海道開拓といった、陰鬱で寒々しい近代日本の歴史が横たわっている。例えば作中で詳しく語られる十二滝町の歴史は、近代日本の「統一」の意志に翻弄された、名もなき人々の虚しき歴史だ。北海道の辺境の町にまで忍びこんでは蔓延る資本主義経済と情報化社会、グローバリズム。あらゆる土地や人々がそれらのシステムに「のっぺり」と覆われることへの恐怖が、近代日本の暴力と重ねられつつ、本書を貫いている。

主要な登場人物となる3人は、そうしたシステムの支配から逃れようともがく者たちだ。「羊」への抵抗者である「僕」と「鼠」、戦争から逃れ十二滝町の山奥の牧場に隠れて暮らす「羊男」がそれだ。先取りして言えば、鼠と羊男の顛末はそれぞれ、潔い死か無様な生かという、抵抗者の行く末を示している。では「僕」はどうか。鼠のように潔く死ぬことも、羊男のように無様な生を引き受けることもできず、かといって「羊」という闇に染まることもできない「僕」。『羊をめぐる冒険』は、そうした情けない自身の姿を発見する物語でもある。

その冒険の舞台に選ばれたのが、北海道であった。北海道でなければならなかった。なぜか。

村上春樹は、先に述べたような「痛み」を隠蔽する北海道の欺瞞を見抜いていたのではないか。羊は北海道の、隠蔽に包まれた自己イメージを象徴する存在だ。すなわち同書は、もこもこと愛らしい羊の皮をかぶった北海道の、その皮を剥ごうとする試みではなかったか。冒険を進める「僕」は、そうした羊や北海道、そこから導き出される近代日本の欺瞞を通して、己の欺瞞に目を向けていく。村上春樹は7、80年代の日本を生きる己の悪を、わたし春木は北海道と同一化した己の悪を、「僕」の悪に重ねている。

北海道の、欺瞞に塗れた自己愛の皮を、いかにして引き剥がしうるか。その皮の下にある、春樹と春木の悪とはなにか。本稿ではこの問いに応えるため、古来かの地に向けられてきた眼差しをさまざまなに参照しながら、『羊をめぐる冒険』を読み進めてゆく。近代よりも前に遡りながら羊と北海道のイメージを追うことで、『羊をめぐる冒険』における「羊」の、これまで指摘されることのなかった意義が見えてくる。

なぜそんなことをするのか。あなたが北海道を好きだというとき、あなたは北海道の、ひいては自己の忘却と欺瞞を、推し進めているからだ。だからわたしはあなたに、北海道を愛していると、言いづらくさせたい。

しっかり釘を刺したところで、あなたをお連れしよう。『羊をめぐる冒険』をめぐる冒険に。

2、毛皮で隠す羊

札幌を訪れる人を案内するとき、大抵はジンギスカンを食べにいく。すすきのの名店「だるま」もよいが、北海道大学の北口近くのジンギスカン「義経」は、店の名を気に入ってしばしば訪れた。羊の肉はうまい。ところで北海道で流通している羊肉の99%がオーストラリアとニュージーランドからの輸入品であることは、どのくらい知られているのだろう。もこもこの毛皮を剥がれた羊の肉を目にするとき、すなわちそれがニュージーランド産であることを思うとき、北海道のアイコンになりながらもついぞこの地に定着することのなかった羊の「可哀そう」で不穏な歴史がよぎる。けれどもその疑懼の念は、ジンギスカン鍋で焼かれる肉の香りとともにすみやかに煙に巻かれ、気づけばとろけるマトンに舌鼓を打つばかりである。

そんな風に羊につままれることなく、村上春樹はその不気味さに迫っていく。

歴史的に見て羊という動物が生活のレベルで日本人に関わったことは一度もなかったんだ。羊は国家レベルで米国から日本に輸入され、育成され、そして見捨てられた。それが羊だ。戦後オーストラリア及びニュージーランドとのあいだで羊毛と羊肉が自由化されたことで、日本における羊育成のメリットは殆んどゼロになったんだ。可哀そうな動物だと思わないか? まあいわば、日本の近代そのものだよ。[★2]

羊は、近代日本による統一と支配に翻弄された「可哀そうな動物」であると、黒服の秘書は語る。この在り方は、緬羊産業を押し付けられた北海道、とりわけ本書の舞台となる十二滝町のそれと、よく似ている。

札幌から十二滝町に向かう鉄道の車中で「僕」は「十二滝町の歴史」を熟読する。「僕」の関心を惹いたのは、「月の満ち欠け」を意味するアイヌ語の名を持っていたアイヌの青年だ。彼は、本州から借金を苦に逃げてきた人々のもとめに応じて、彼らをはるか道北に案内する。そしてともに森を開き、田畑を耕し、集落をつくり、開拓民の娘と結婚して子を儲け、道庁職員のすすめで緬羊生産に従事する羊飼いとなる。彼は、戸籍調査が行われたり、町が勝手に名づけられたり、税金を課されたり、郵便配達夫が訪れたり、息子が戦争にとられて羊毛の軍用外套を着たまま戦死したりすることに、困惑し続けた。すなわち、システムによる統一と支配に巻き込まれていく我が身に終始戸惑いながら、最期には羊小屋で凍死する。彼の死後、町に昇格した十二滝町で、人々は農業から林業へと転換していく。「曽祖父たちが血の汗を流して木を伐り倒して開墾した土地に、子孫たちはまた木を植えることになった」。「僕」が訪れた78年、人口が激減したそこは寒々しい、死にかけの町と化していた。

先の黒服の秘書の台詞の「羊」は、「北海道」あるいは「十二滝町」に、そっくりそのまま入れ替え可能ではないか。 もともと日本にいなかった動物と、もともと「日本」でなかった土地。両者はその固有の歴史を省みられることなく、ただひたすらに「のっぺり」と、統一の意志に従いながら、死にかけのまま生きている。

村上春樹作品にはたびたび北海道が登場する。そのことに着目する山崎眞紀子は、それらのなかで北海道が「時に転換点として、また、東京中心の都会的な感覚に比して異なる風を運ぶような異化効果として機能し、物語を大きく展開」する場であると指摘する[★3]。

例えば『ノルウェイの森』(1987年)の「旭川」は、「東京に住む『僕』との遠い距離=関係性を表象し、かつ衰えゆくものを目にして、自分が何か出来るのかもしれないと思いつつもしないことを自覚させる」、「加害者意識を際立たせる場所として描かれている」[★4]。『ねじまき鳥クロニクル』(1992-1995年)で、夫トオルが札幌に出張している間に妻クミコが夫に無断で堕胎手術をする展開において、「東京―札幌間の遠く隔たった距離が、夫婦の、二人の共感する力をゼロレベルにおく」[★5]のも重要だ。そして『羊をめぐる冒険』では、「日本の基底にある明治国家が近代をつくり上げていく上での闇」[★6]が、件の「アイヌの青年」のエピソードによって照らし出される。すなわち本書における北海道は、「日本の近代国家をアイヌの視点から相対化させる場所」なのだという[★7]。そのうえで山崎は、北海道が『ノルウェイの森』の穴、『ねじまき鳥クロニクル』の井戸、『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』(1985年)の地底世界などと同様に、「普段は全く自分の意識には上らず、知らぬ間に人を傷つけている姿」を浮かび上がらせる役割を担うと結論づけている[★8]。「そこに身をおくことで自己を相対化し、自らが背負っている無自覚な歴史や生きてきた過去を鏡に映し出す場として機能している。それは敷衍していえば、日本の近代社会がつくり上げてきた歴史を振り返ることにもなる」[★9]。

しかし、『羊をめぐる冒険』で「僕」に「加害者意識」を感じさせる要因となるものは、山崎の指摘する「アイヌの視点」ばかりではない。先に引用したとおり、札幌の街で「僕」は「のっぺりとした大地」を恐れ、疲弊する。加えて「僕」は、十二滝町という辺境の町にいたってもなお浸み渡る「のっぺり」としたシステムの支配を、敏感に察知する。

僕は退屈しのぎに次から次へと表われるスマートで都会的な匂いのする広告板を眺めていた。そこでは日焼けしたビキニの女の子がコカ・コーラを飲んでいたり、中年の性格俳優が額にしわをよせてスコッチのグラスを傾けていたり、ダイバーズ・ウォッチが派手に水をかぶっていたり、おそろしいほど金をかけたスマートな部屋の中でモデルが爪にマニキュアを塗っていたりしていた。広告産業という名の新しい開拓者たちは実に手際良くその大地を切り開いているようだった。[★10]

「僕」が訪れた現在(1978年)の十二滝町の主要産業は林業と木材加工で、町の製材工場では「テレビジョンの木枠」をつくっているのだという。「おおかたの町民は仕事から家に帰ると、一人平均四時間はテレビを観て眠」り、「どの屋根にもあきれるくらい高いテレビ・アンテナが立っていた」。まるで、彼らこそが『北の国から』の主要な視聴者なのだと嘲笑うかのように、テレビへの嫌悪を感じさせる記述が織り交ぜられる。広告やテレビといった情報網は都会と同じ作法で隙間なく、死にかけの町にまで行き届き、世界を覆っている。そうして「僕」は悪夢を見る。

すべての人の営みが消え去ったのちにも、羊たちだけは残っていた。闇の中で彼らはきらりと瞳を光られ、じっと僕をみつめていた。彼らは何も語らず、何も思わず、ただ僕をみつめていた。何万という数の羊だった。かたかたかたというあの平板な歯音が地表を覆っていた。[★11]

いくつもの村上春樹作品と同様に、本作でもまた、消費社会や高度資本主義社会に皮肉な目が向けられる。それを形象化した羊の群れに、「僕」は苛まれる。なぜか。己こそが、そうした社会を推し進める張本人だという、罪の意識ゆえであろう。「僕」は広告代理店の経営者だ。

そのことは、「僕」が羊をめぐる冒険に巻き込まれるきっかけともなる。広告代理店の仕事で「僕」は、保険会社の広告に「平凡な北海道の風景の写真」を使う。友人の鼠から送られてきた、牧場で羊が群れる風景をおさめた写真だ。星形の斑紋を背に持つ「羊」がそこに写り込んでいたことから、「羊」探しの白羽の矢が「僕」に当たることとなった。

羊が群れる様は、「平凡な北海道の風景」と記述される。もちろんこれは『羊をめぐる冒険』に限ったことではない。この小説が描かれた当時、そして今もなお、羊は「平凡な北海道の風景」を構成する恰好のモチーフであり続けている。羊は戦前からすでに北海道の観光絵葉書やパンフレットで活躍した。とりわけ1972年の札幌オリンピックに向けて喧伝された「美しい札幌」「美しい北海道」にとって、彼らは欠かせない存在となる。「日本の北欧」という矛盾甚だしいキャッチコピーのもと、草原と羊、サイロと羊、クラーク像と羊、とうもろこしと羊──羊たちはあらゆるメディアに展開し、ピースフルでナチュラルな北海道というポジティブイメージを紡いでいった。空虚で「可哀そう」な来し方を厚い毛皮で覆い隠しながら。

白いもこもこの見るからに平和の象徴のような羊。その皮を1枚めくれば、見かけとは裏腹の「可哀そう」な来し方と、死にかけのまま生きさせられる空虚な有り様が顕になる。近代化によって人為的にもたらされ、産業としてはほぼ見捨てられたにもかかわらず、「平凡な」ポジティブイメージとして消費され続ける羊。そのアンビヴァレンスが北海道に重ねられる。羊がその不遇と不穏をもこのもこの毛皮で覆うように、北海道は虚しい近代日本の歴史を、すなわち開拓の痛みを、ナチュラルでピースフルなポジティブイメージの皮で覆っているというわけだ。

その覆い隠し、隠蔽の根元にある原動力こそ、件の「羊」である。「羊」は人の中に入り込み、その人間をのっとる。どうやら「羊」は、統一への欲望を嗅ぎつけては宿主を定め、彼らを使い捨てて自らの野望を果たそうとしているようだ。山崎の言うようにそれは、「日本の近代化を進めていくべく他者の痛みを顧みない国家そのもの」だ[★12]。「羊」の野望とはすなわち、「完全にアナーキーな観念の王国」で、「そこではあらゆる対立が一体化する」のだと、小説の終わりに鼠は「僕」に告げる。行方をくらませていた「羊」は、鼠の中に入り込んでいたのだった。十二滝町の山奥にある山荘で、鼠は自らの命と引き換えに、「羊」の野望を阻止する。

鼠が自死したその場所は、『羊をめぐる冒険』の終着点であり、「羊」の「のっぺり」の意志に抵抗するための場所であった。村上春樹はその場所を北海道の北東の町の山奥に設定した。なぜか。

そのことは、「僕」が羊をめぐる冒険に巻き込まれるきっかけともなる。広告代理店の仕事で「僕」は、保険会社の広告に「平凡な北海道の風景の写真」を使う。友人の鼠から送られてきた、牧場で羊が群れる風景をおさめた写真だ。星形の斑紋を背に持つ「羊」がそこに写り込んでいたことから、「羊」探しの白羽の矢が「僕」に当たることとなった。

羊が群れる様は、「平凡な北海道の風景」と記述される。もちろんこれは『羊をめぐる冒険』に限ったことではない。この小説が描かれた当時、そして今もなお、羊は「平凡な北海道の風景」を構成する恰好のモチーフであり続けている。羊は戦前からすでに北海道の観光絵葉書やパンフレットで活躍した。とりわけ1972年の札幌オリンピックに向けて喧伝された「美しい札幌」「美しい北海道」にとって、彼らは欠かせない存在となる。「日本の北欧」という矛盾甚だしいキャッチコピーのもと、草原と羊、サイロと羊、クラーク像と羊、とうもろこしと羊──羊たちはあらゆるメディアに展開し、ピースフルでナチュラルな北海道というポジティブイメージを紡いでいった。空虚で「可哀そう」な来し方を厚い毛皮で覆い隠しながら。

白いもこもこの見るからに平和の象徴のような羊。その皮を1枚めくれば、見かけとは裏腹の「可哀そう」な来し方と、死にかけのまま生きさせられる空虚な有り様が顕になる。近代化によって人為的にもたらされ、産業としてはほぼ見捨てられたにもかかわらず、「平凡な」ポジティブイメージとして消費され続ける羊。そのアンビヴァレンスが北海道に重ねられる。羊がその不遇と不穏をもこのもこの毛皮で覆うように、北海道は虚しい近代日本の歴史を、すなわち開拓の痛みを、ナチュラルでピースフルなポジティブイメージの皮で覆っているというわけだ。

その覆い隠し、隠蔽の根元にある原動力こそ、件の「羊」である。「羊」は人の中に入り込み、その人間をのっとる。どうやら「羊」は、統一への欲望を嗅ぎつけては宿主を定め、彼らを使い捨てて自らの野望を果たそうとしているようだ。山崎の言うようにそれは、「日本の近代化を進めていくべく他者の痛みを顧みない国家そのもの」だ[★12]。「羊」の野望とはすなわち、「完全にアナーキーな観念の王国」で、「そこではあらゆる対立が一体化する」のだと、小説の終わりに鼠は「僕」に告げる。行方をくらませていた「羊」は、鼠の中に入り込んでいたのだった。十二滝町の山奥にある山荘で、鼠は自らの命と引き換えに、「羊」の野望を阻止する。

鼠が自死したその場所は、『羊をめぐる冒険』の終着点であり、「羊」の「のっぺり」の意志に抵抗するための場所であった。村上春樹はその場所を北海道の北東の町の山奥に設定した。なぜか。

もちろん山崎も、そこが「普通の場所じゃない」、「特殊能力をもつ」[★13]、「この世の常識からでは解けない事象が起こる場」[★14]と認めている。山崎はその要因をもっぱら、「本州―北海道間の物理的距離」に帰す[★15]。

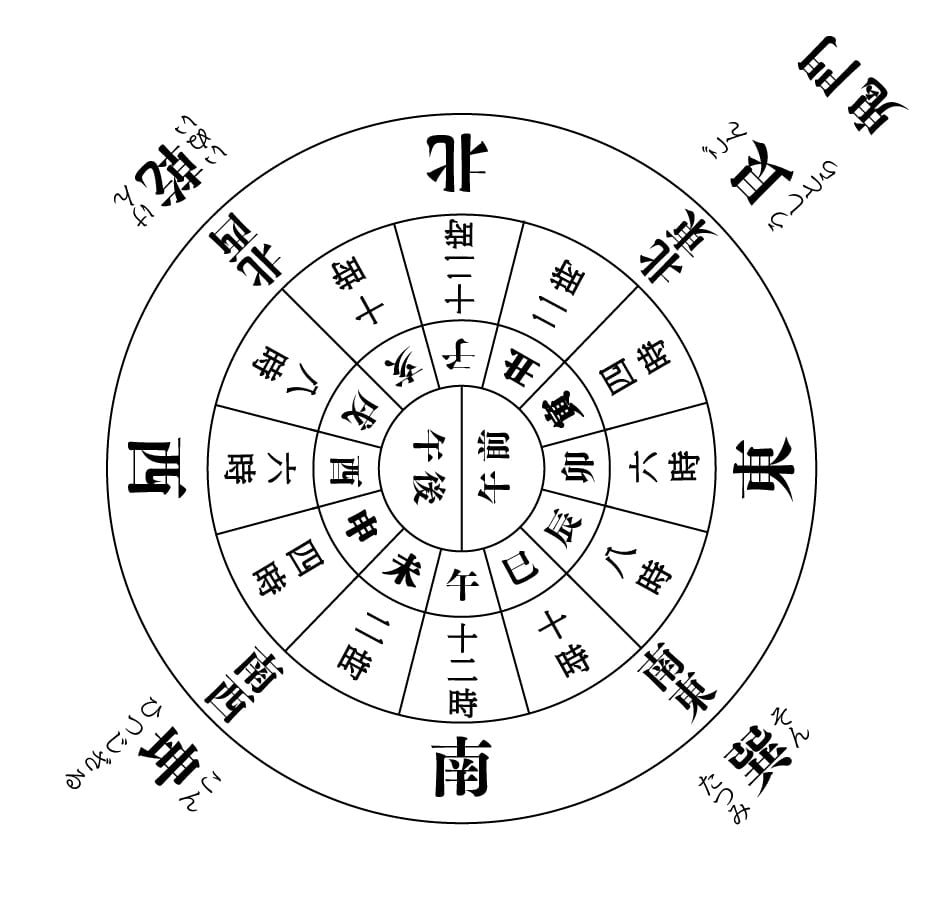

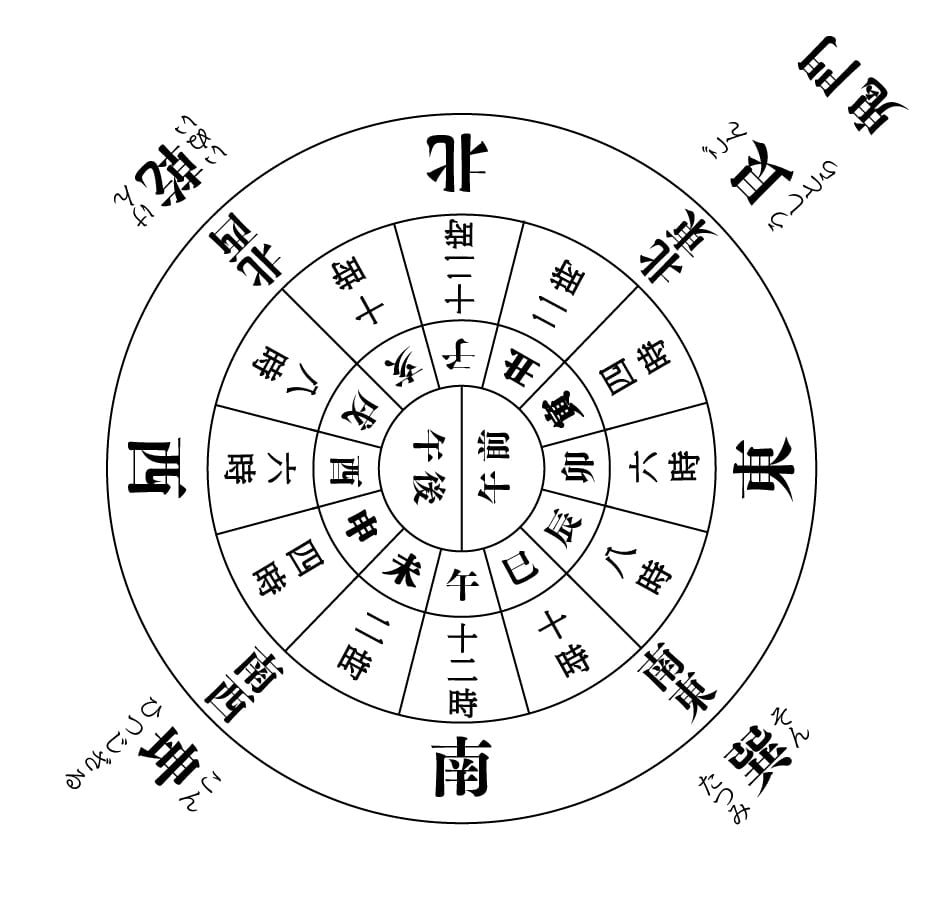

だが、距離だけでは足りない。大事なのは、向きだ。かの地が、すなわち本土から見て北東/丑寅の方位に位置する北海道が、かつて「鬼門」と見なされていたことを思い起こさねばならない。

18世紀に東叡山を詠んだこの川柳は、江戸の桜の名所が「鬼門」に位置するとの認知が、広く定着していたことを伝える。東叡山は、徳川家康を東照大権現という「神」に祀り上げた、大僧正天海(?―1643年)の企図により創建された。天海は、桓武天皇が平安京を築いたとき、都の鬼門すなわち北東/丑寅に位置する比叡山を鬼門鎮護の地とし同地に延暦寺を建てたという伝承に倣い、江戸城の鬼門に位置する忍岡、今日の上野の地を東叡山と名づけて寛永寺を建てたという。

鬼門という迷信を、半ば疑い半ば信じる。怪訝に思いつつもどこか惹かれる。そうした人々の態度は、今日も江戸時代も似たようなものだったようだ。儒学者の新井白石(1675―1725年)は、懐疑的な立場でこの鬼門信仰をさまざまな文献を引いて考証し、『鬼門説』を著した[★16]。例えば白石は、「東北の方を缺ざれバ不吉なりといふも、世の人のいひならハせる事にて用うるにたらざるにや」、すなわち建物や敷地の鬼門にあたる北東隅に「「缺け」(凹み)をつくる当時の風習が、荒唐無稽であると述べる。白石が強いてそう主張しなければならないほど、その風習は浸透していたのであろう。例えば御所の北東隅には缺け」、すなわち築地塀が内側に凹む一角がある[★17]。

御所、あるいは京都の鬼門守護は手厚い。御所の「缺け」は「猿が辻」と称され、塀の上には猿の像が安置される。猿は魔が「去る」に通じ、また十二支の申が鬼門/北東/丑寅と反対の南西の方角に位置することから、鬼門除けの標とされた。御所の北東に位置し、皇上鎮護の社とされる幸神社の祭神は猿田彦神であり、先に述べた鬼門鎮護の霊場、延暦寺の鎮守社である日吉大社は、猿を日吉神の使いとする。すなわち御所の北東には、猿/申による鬼門守護が幾重にも施されている。

不思議なことに、古来からの鬼門忌の風習において用いられるのは、もっぱら猿/申である。しかし、北東/丑寅に抗う南西をあらわす十二支は、申だけではない。南西の方位は、申未、すなわち猿と羊である。村上春樹はこのことに着目したのではないか。

それだけではない。『鬼門説』によれば、北海道、すなわちかつて蝦夷地と呼ばれたその場所は、鬼門と見なされていた。2代将軍徳川秀忠は、「天下はなを一家のごとし。我家の鬼門は蝦夷の地にやあるべき」。すなわち、自らが治める天下はいよいよ一家のごとく統治されており、この天下という家の鬼門は「蝦夷の地」の他にはないと述べたという。

だが、距離だけでは足りない。大事なのは、向きだ。かの地が、すなわち本土から見て北東/丑寅の方位に位置する北海道が、かつて「鬼門」と見なされていたことを思い起こさねばならない。

3、のっぺり覆う羊

花の山 鬼の門とハ おもわれず

『柳多留』十一篇

18世紀に東叡山を詠んだこの川柳は、江戸の桜の名所が「鬼門」に位置するとの認知が、広く定着していたことを伝える。東叡山は、徳川家康を東照大権現という「神」に祀り上げた、大僧正天海(?―1643年)の企図により創建された。天海は、桓武天皇が平安京を築いたとき、都の鬼門すなわち北東/丑寅に位置する比叡山を鬼門鎮護の地とし同地に延暦寺を建てたという伝承に倣い、江戸城の鬼門に位置する忍岡、今日の上野の地を東叡山と名づけて寛永寺を建てたという。

鬼門という迷信を、半ば疑い半ば信じる。怪訝に思いつつもどこか惹かれる。そうした人々の態度は、今日も江戸時代も似たようなものだったようだ。儒学者の新井白石(1675―1725年)は、懐疑的な立場でこの鬼門信仰をさまざまな文献を引いて考証し、『鬼門説』を著した[★16]。例えば白石は、「東北の方を缺ざれバ不吉なりといふも、世の人のいひならハせる事にて用うるにたらざるにや」、すなわち建物や敷地の鬼門にあたる北東隅に「「缺け」(凹み)をつくる当時の風習が、荒唐無稽であると述べる。白石が強いてそう主張しなければならないほど、その風習は浸透していたのであろう。例えば御所の北東隅には缺け」、すなわち築地塀が内側に凹む一角がある[★17]。

御所、あるいは京都の鬼門守護は手厚い。御所の「缺け」は「猿が辻」と称され、塀の上には猿の像が安置される。猿は魔が「去る」に通じ、また十二支の申が鬼門/北東/丑寅と反対の南西の方角に位置することから、鬼門除けの標とされた。御所の北東に位置し、皇上鎮護の社とされる幸神社の祭神は猿田彦神であり、先に述べた鬼門鎮護の霊場、延暦寺の鎮守社である日吉大社は、猿を日吉神の使いとする。すなわち御所の北東には、猿/申による鬼門守護が幾重にも施されている。

不思議なことに、古来からの鬼門忌の風習において用いられるのは、もっぱら猿/申である。しかし、北東/丑寅に抗う南西をあらわす十二支は、申だけではない。南西の方位は、申未、すなわち猿と羊である。村上春樹はこのことに着目したのではないか。

それだけではない。『鬼門説』によれば、北海道、すなわちかつて蝦夷地と呼ばれたその場所は、鬼門と見なされていた。2代将軍徳川秀忠は、「天下はなを一家のごとし。我家の鬼門は蝦夷の地にやあるべき」。すなわち、自らが治める天下はいよいよ一家のごとく統治されており、この天下という家の鬼門は「蝦夷の地」の他にはないと述べたという。

蝦夷ヶ島の海岸線が地図上で明らかに示されたとき、かの地を鬼門と見なす人々は幾ばくか安心を得たに違いない。それが地図上でなすかたち、すなわち今日あちこちで目にする北海道島の姿は、北東に缺けのある形状ではないか。それは、古来の安心のかたちをなぞるものであり、鬼門忌の習いを知る人々にとって受け入れやすい、愛すべきかたちであった。看板やパッケージに繰り返しあらわれるこのかたちに、今日のわたしたちは無意識のうちに安心を見出しているのではなかろうか。

話を『羊をめぐる冒険』に戻そう。「僕」は、札幌から列車を乗り継いで十二滝町にいたる。その経路は、「僕」が車中で読み耽る、その町を築いた開拓民たちの足取りと一致する。北海道を訪れた開拓民たちは、札幌の近くの部落にいたアイヌ青年の導きで、16日間北へ北へと進み、川へぶつかってからは東へ東へと歩き、これより先は人が住めないというところで立ち止まり町を開いた。

鬼門/北東に位置する北海道のなかでも、さらに鬼門/北東に位置する十二滝町。明治になって十二滝町に持ち込まれた羊とは、異界や鬼門の禍々しさを無効化し、「のっぺり」化するためのアイテムでもあったのだ。だからこそ、その町で羊の牧場を訪ねた「僕」は、そこがテレビ・アンテナに侵食された死にゆく町であることに恐怖し、羊の歯音が地表を覆う夢を見たのだろう。その悪夢はあたかも、件の「羊」の野望である、「あらゆる対立が一体化する」「完全にアナーキーな観念の王国」を思わせる。

話を『羊をめぐる冒険』に戻そう。「僕」は、札幌から列車を乗り継いで十二滝町にいたる。その経路は、「僕」が車中で読み耽る、その町を築いた開拓民たちの足取りと一致する。北海道を訪れた開拓民たちは、札幌の近くの部落にいたアイヌ青年の導きで、16日間北へ北へと進み、川へぶつかってからは東へ東へと歩き、これより先は人が住めないというところで立ち止まり町を開いた。

鬼門/北東に位置する北海道のなかでも、さらに鬼門/北東に位置する十二滝町。明治になって十二滝町に持ち込まれた羊とは、異界や鬼門の禍々しさを無効化し、「のっぺり」化するためのアイテムでもあったのだ。だからこそ、その町で羊の牧場を訪ねた「僕」は、そこがテレビ・アンテナに侵食された死にゆく町であることに恐怖し、羊の歯音が地表を覆う夢を見たのだろう。その悪夢はあたかも、件の「羊」の野望である、「あらゆる対立が一体化する」「完全にアナーキーな観念の王国」を思わせる。

十二滝町という架空の町の名称や、黒服の秘書が羊を「十二支の中にも入っている比較的ポピュラーな動物」と述べることをはじめ、本書には「十二」という数字がちりばめられている。そのため『羊をめぐる冒険』が十二支の論理をはらんでいるという指摘はすでにある[★18]。

これにつけ加えれば、本書の舞台1978年の干支は午、すなわち羊の前の年である。羊は十二支の8番目であり、この小説の随所には、8に満たない数が登場する。どういうことか。例えば札幌で「羊」の手がかりを探す「僕」は、「いるかホテル」に滞在し、そこで十二滝町へと足を向ける契機を得る。ホテルのロビーの柱時計は「七分も狂っていて」、「僕」は「一日に七杯もコーヒーを飲み」、「四つの新聞社」に「三行の広告」を入れてもらい、7歳年の離れた人から電話を受けたりして過ごしていた。またこの小説は、「僕」がかつてともに過ごした「誰とでも寝る女の子」の葬式に行くところからはじまる。「僕」が回想する「誰とでも寝る女の子」との日々のなかで、とりわけ「今でもはっきりと覚えている」と語るのが、「一九七〇年十一月二十五日のあの奇妙な午後」である。2人はICUのキャンパスを散歩し、午後2時、ラウンジのテレビに三島由紀夫の姿が繰り返し映し出されるのを目にする。その夜、午前2時だった。

奇妙な午後から彼女が死ぬまでは8年弱だ。8の手前、羊の手前で右往左往する「僕」が、とりわけ本書の鍵となる場面で、たびたび立ち現れる。

さらに言えば、三島由紀夫は丑年、「誰とでも寝る女の子」は寅年の生まれであり、2人を組み合わせれば丑寅=鬼門である。たほうで「奇妙な午後」で二者を結ぶ、午後2時と午前2時は、十二支による時刻表示ではそれぞれ未と丑である。三島由紀夫と「誰とでも寝る女の子」は、奇妙な対をなすと言える。二者に惹かれる「僕」は、1948年生まれの子年だ。鼠を追いかけ子/北に向かった「僕」が誘われたのは、丑寅/北東だった[☆1]。

「花の山」が「鬼の門」でもあると、先の川柳にあった。陣内秀信によれば江戸の鬼門は、宗教性を持つ社寺が都市を防御する〈聖なる空間〉であると同時に、四季の名所や門前の賑わいが発展した〈遊興空間〉でもあった[★20]。そこは「悪所」と呼ばれる、遊郭や劇場を備えた盛り場となった。それは、日常の暮らしとは異質な非日常な場であり、そこでは階層秩序的論理や価値観の越境が可能となる。つけ加えれば、歌舞伎の芝居は死霊や怨霊の世界を演じ、遊女は巫女性と結合する。悪所は、「無縁」「無主」の原理が支配する「アジール」だという[★21]。

江戸のはるか北東に位置する蝦夷ヶ島もまた、おそれと享楽が結びつく場であった。蝦夷ヶ島のゲートウェイにあたる松前三湊(松前、江差、箱館)は、「繁華之場所」と知れ渡っていたと、三浦泰之は言う[★22]。例えば江差の繁華街は、茶屋や遊女屋が立ち並び年中芝居が行われる、「古今無類の繁華」な土地と紹介されていたという。その噂を聞きつけて本土から、遊びに働きに、人々が渡ってきた。慶応3(1867)年、出羽国酒田の勘右衛門の娘・鉄代(20歳)は、かねがね「繁華之場所」で「面白」い「御国」と聞く松前に是非行ってみたいと思い、禁制を犯してまで箱館へ奉公へ出かけて連れ戻されたという。

これにつけ加えれば、本書の舞台1978年の干支は午、すなわち羊の前の年である。羊は十二支の8番目であり、この小説の随所には、8に満たない数が登場する。どういうことか。例えば札幌で「羊」の手がかりを探す「僕」は、「いるかホテル」に滞在し、そこで十二滝町へと足を向ける契機を得る。ホテルのロビーの柱時計は「七分も狂っていて」、「僕」は「一日に七杯もコーヒーを飲み」、「四つの新聞社」に「三行の広告」を入れてもらい、7歳年の離れた人から電話を受けたりして過ごしていた。またこの小説は、「僕」がかつてともに過ごした「誰とでも寝る女の子」の葬式に行くところからはじまる。「僕」が回想する「誰とでも寝る女の子」との日々のなかで、とりわけ「今でもはっきりと覚えている」と語るのが、「一九七〇年十一月二十五日のあの奇妙な午後」である。2人はICUのキャンパスを散歩し、午後2時、ラウンジのテレビに三島由紀夫の姿が繰り返し映し出されるのを目にする。その夜、午前2時だった。

「二十五まで生きるの」と彼女は言った。「そして死ぬの」

一九七八年七月彼女は二十六で死んだ。[★19]

奇妙な午後から彼女が死ぬまでは8年弱だ。8の手前、羊の手前で右往左往する「僕」が、とりわけ本書の鍵となる場面で、たびたび立ち現れる。

さらに言えば、三島由紀夫は丑年、「誰とでも寝る女の子」は寅年の生まれであり、2人を組み合わせれば丑寅=鬼門である。たほうで「奇妙な午後」で二者を結ぶ、午後2時と午前2時は、十二支による時刻表示ではそれぞれ未と丑である。三島由紀夫と「誰とでも寝る女の子」は、奇妙な対をなすと言える。二者に惹かれる「僕」は、1948年生まれの子年だ。鼠を追いかけ子/北に向かった「僕」が誘われたのは、丑寅/北東だった[☆1]。

「花の山」が「鬼の門」でもあると、先の川柳にあった。陣内秀信によれば江戸の鬼門は、宗教性を持つ社寺が都市を防御する〈聖なる空間〉であると同時に、四季の名所や門前の賑わいが発展した〈遊興空間〉でもあった[★20]。そこは「悪所」と呼ばれる、遊郭や劇場を備えた盛り場となった。それは、日常の暮らしとは異質な非日常な場であり、そこでは階層秩序的論理や価値観の越境が可能となる。つけ加えれば、歌舞伎の芝居は死霊や怨霊の世界を演じ、遊女は巫女性と結合する。悪所は、「無縁」「無主」の原理が支配する「アジール」だという[★21]。

江戸のはるか北東に位置する蝦夷ヶ島もまた、おそれと享楽が結びつく場であった。蝦夷ヶ島のゲートウェイにあたる松前三湊(松前、江差、箱館)は、「繁華之場所」と知れ渡っていたと、三浦泰之は言う[★22]。例えば江差の繁華街は、茶屋や遊女屋が立ち並び年中芝居が行われる、「古今無類の繁華」な土地と紹介されていたという。その噂を聞きつけて本土から、遊びに働きに、人々が渡ってきた。慶応3(1867)年、出羽国酒田の勘右衛門の娘・鉄代(20歳)は、かねがね「繁華之場所」で「面白」い「御国」と聞く松前に是非行ってみたいと思い、禁制を犯してまで箱館へ奉公へ出かけて連れ戻されたという。

鬼門でありかつ繁華。禍々しさを伴うエンターテイメントアイランド蝦夷ヶ島に、スリルと享楽を求めて訪れた人たちが、少なからずいたに違いない。近代の「可哀そうな」来し方を経て、かつてのおそれや禍々しさは、もこもこと愛らしい羊の毛皮に覆い隠されてしまった。おそれを基盤に成り立っていたはずの遊興空間は骨抜きにされ、どこかきな臭い「のっぺり」と薄っぺらい観光地ばかりが残されていく。「僕」が訪れたのは、そうした北海道であった。

その北海道にあって、十二滝町の山奥にたたずむ山荘だけが唯一、のこされたアジールだ。そこは隔絶された地である。「僕」は東京から飛行機に乗って札幌を訪れ、さらにそこから列車を乗り継いで北東の十二滝町にいたる。町を訪れた「僕」は、山奥にある山荘へと、崖を見下ろす「不吉なカーブ」を経由してようやく到達する。幾度もの越境のプロセスを経てたどり着くそこは、禍々しさをたたえる場の極まりだ。だからこそそこは、「のっぺり」に抗う場所、すなわち、「羊」が欲望した「完全にアナーキーな観念の王国」に抗う場所となる。牧場を囲む森には羊男が隠れ住み、鼠はそこで自死し別世界へと旅立った。システムからはじき出された者が身を寄せ、システムの彼岸へと通じるそこには、まさしくアジールの呼称がふさわしい。

「可哀そうな」歴史を隠蔽し、鬼門の禍々しさをも葬り去ろうとする「羊」。「僕」は「羊」の陰謀に気がつかずに、その暴力に無自覚のうちに加担しようとしていた。村上春樹の批判の矛先は、そうした「僕」に向けられていく。

無自覚の罪を糾弾するために用いられるのが、「皮」だ。

村上春樹が「皮」に執着することはしばしば指摘される。とりわけよく知られるのは、『ねじまき鳥クロニクル』で羊の皮剥ぎを得意とする蒙古兵が日本兵の皮を生きたまま剥がす拷問の場面である。「山本」を、単なる肉のかたまりと異なる人間たらしめていたのは、シーツのような皮一枚に過ぎない。だからこそその皮一枚に、ある人のかけがえのなさが宿る。

『羊をめぐる冒険』では、登場人物たちの皮への態度の違いが、それぞれの生への態度の違いをあらわす。注目すべきは、登場人物のなかでも一際異彩を放つ羊男である。

その北海道にあって、十二滝町の山奥にたたずむ山荘だけが唯一、のこされたアジールだ。そこは隔絶された地である。「僕」は東京から飛行機に乗って札幌を訪れ、さらにそこから列車を乗り継いで北東の十二滝町にいたる。町を訪れた「僕」は、山奥にある山荘へと、崖を見下ろす「不吉なカーブ」を経由してようやく到達する。幾度もの越境のプロセスを経てたどり着くそこは、禍々しさをたたえる場の極まりだ。だからこそそこは、「のっぺり」に抗う場所、すなわち、「羊」が欲望した「完全にアナーキーな観念の王国」に抗う場所となる。牧場を囲む森には羊男が隠れ住み、鼠はそこで自死し別世界へと旅立った。システムからはじき出された者が身を寄せ、システムの彼岸へと通じるそこには、まさしくアジールの呼称がふさわしい。

「可哀そうな」歴史を隠蔽し、鬼門の禍々しさをも葬り去ろうとする「羊」。「僕」は「羊」の陰謀に気がつかずに、その暴力に無自覚のうちに加担しようとしていた。村上春樹の批判の矛先は、そうした「僕」に向けられていく。

無自覚の罪を糾弾するために用いられるのが、「皮」だ。

4、皮を剥がれる羊

本当に、彼は桃の皮でも剥ぐように、山本の皮を剥いでいきました。[……]熊のような蒙古人の将校は最後に、すっぽりときれいに剥いだ山本の胴体の皮を広げました。そこには乳首さえついていました。あんなに不気味なものを、私はあとにも先にも見たことがありません。誰かがそれを手に取って、シーツでも乾かすみたいに乾かしました。あとには、皮をすっかり剥ぎ取られ、赤い血だらけの肉のかたまりになってしまった山本の死体が、ごろんと転がっているだけでした。[★23]

村上春樹が「皮」に執着することはしばしば指摘される。とりわけよく知られるのは、『ねじまき鳥クロニクル』で羊の皮剥ぎを得意とする蒙古兵が日本兵の皮を生きたまま剥がす拷問の場面である。「山本」を、単なる肉のかたまりと異なる人間たらしめていたのは、シーツのような皮一枚に過ぎない。だからこそその皮一枚に、ある人のかけがえのなさが宿る。

『羊をめぐる冒険』では、登場人物たちの皮への態度の違いが、それぞれの生への態度の違いをあらわす。注目すべきは、登場人物のなかでも一際異彩を放つ羊男である。

羊男は頭からすっぽりと羊の皮をかぶっていた。彼のずんぐりとした体つきはその衣装にぴったりとあっていた。腕と脚の部分はつぎたされた作りものだった。頭部を覆うフードもやはり作りものだったが、そのてっぺんについた二本のくるくると巻いた角は本物だった。フードの両側には針金で形をつけたらしい平べったいふたつの耳が水平につきだしていた。顔の上半分を覆った皮マスクと手袋と靴下はお揃いの黒だった。衣装の首から股にかけてジッパーがついていて簡単に着脱できるようになっていた。[★24]

なんの脈絡もなくあらわれる羊男の奇矯なコスチュームの記述はやけに丁寧だ。羊男は、十二滝町の山荘のそばで、隠れてひっそりと暮らしている。

戦争に行きたくないんだ。だから羊のままでいるんだよ。羊のままでここから動けないんだ。[★25]

冒頭で述べた通り、「僕」と友人の鼠、そして羊男は、「羊」への抵抗者、すなわち「のっぺり」としたシステムによる支配から逃れようともがく者たちだ。三者の在り方とその顛末の違いは、この皮への態度と類比をなす。

羊男は「羊」の皮をかぶる。しかし、つぎはぎだらけのぼろぼろの着ぐるみは、見る者にも着る者にもあからさまなつくりものだ。羊男は、それをうまく着こなせない。彼はそのことをよく自覚している。自分の弱さを自覚し、それを隠さない。ださくてカッコ悪い、代わりにそこには、欺瞞がない。脱げない着ぐるみに固執し、無様に生きる。

鼠は「羊」の皮を剥ぐ。鼠は「羊」を宿していた。しかし鼠は羊男のように無様にその皮を着ることにも、それを内に抱えて生きていくことにも、耐えられない。鼠は「羊」を道連れに、潔く自死する。その死は明らかに、小説の前半で仄めかされる三島由紀夫の割腹自殺に重ねられる。自らの皮を内側に向かって切り裂くがごとく、内に宿す羊の皮をも突き破り、皮の存在を明るみに出す。死者となり「僕」と邂逅した鼠は、「羊」の思惑を、すなわち「羊」の皮を剥いだその内実を「僕」に伝え、その野望を打ち砕く仕掛けの仕上げを「僕」に託す。

皮をかぶる羊男と。皮を剥ぐ鼠。両者の皮に対する態度は対照をなす。しかし、いずれもその皮に自覚的であるという点で、共通している。皮を自覚し皮を晒す羊男と鼠に対し、「僕」のみが、自らの皮に無自覚な存在だ。

「僕」は、「羊」の皮を上手に着こなす。広告代理店に勤め、「のっぺり」化する世界を軽々と闊歩する「僕」は、自らの意志で冒険を進めていたと思っていた。だがその冒険の道のりは、黒服の秘書と鼠によって用意されたものに過ぎなかった。自らが仕組まれたプログラムを遂行していたに過ぎなかったことを、「僕」は小説の最後に知る。「自由意志」の皮をかぶったプログラムへの無自覚こそが、当のプログラムやシステムを「実に効率よく」動かしていたのだった。

この無自覚こそ、村上春樹の嫌悪する、悪である。

ピースフルでナチュラルな皮をかぶる北海道は、もこもことかわいらしい羊の着ぐるみに身を包む羊男に似ているように思われるが、違う。羊男は、臆病で卑怯な己を自覚し、その身を包むものは不恰好で変てこな分厚い皮、明白なつくりものだ。他方で北海道の皮は、それを見るものにも身に付けるものにさえも、存在を忘れさせる。かの地に無理やり連れてこられた羊が、「平凡」と見なされるように。この北海道にもっともよく似ているのは、「僕」だ。

十二滝町の山荘で、「僕」は己の皮に気がつく。

「僕」が自らの皮に気がつくきっかけをつくったのは、鏡であった。羊を探し出す期限が迫るにもかかわらず、十二滝町の山荘で「僕」は、なすすべなく過ごしていた。本を読み、料理をし、食事をし、散歩やランニングをし、時々羊男が訪ねてくる、そうした生活を送るある日、家の中を丁寧に掃除することを思いついた「僕」は、階段の上りぐちにある大きな姿見がひどく汚れていることに気がつく。

磨き終えた、くもりひとつ残らない鏡の前に、「僕」は立つ。

鏡に映る自らを見つめ、自らに見つめ返される。自らに触れ、触れられる。これが契機となって「僕」は、自らの皮に、そして「自由意志」の皮をかぶったプログラムに、気がつくこととなる。ひどく汚れた鏡は、自らの在り方に無自覚な「僕」の象徴である。その汚れを懸命に落とすことではじめて彼は、自らの欺瞞を省みることができた。

だがそもそも「僕」は、その汚れた姿見の存在にさえ気がつかぬまま、山荘で日々を過ごしていたのだった。「僕」が姿見を発見しそれによって自らを感じられるようになるためには、ある行程を経る必要があった。

それは、既存の感覚の失調である。

いくつもの越境を経て、鬼門の中の鬼門、異界の入り口に到達した「僕」は、感覚に失調をきたす。

十二滝町の山荘で、「僕」は己の皮に気がつく。

どれだけ磨いても汚れは落ちなかった。[……]僕はバケツにぬるま湯を汲んで、ナイロンたわしでこびりついた脂をこすりとってから、乾いた雑巾で磨いた。バケツがまっ黒になるくらい鏡は汚れていた。[★26]

「僕」が自らの皮に気がつくきっかけをつくったのは、鏡であった。羊を探し出す期限が迫るにもかかわらず、十二滝町の山荘で「僕」は、なすすべなく過ごしていた。本を読み、料理をし、食事をし、散歩やランニングをし、時々羊男が訪ねてくる、そうした生活を送るある日、家の中を丁寧に掃除することを思いついた「僕」は、階段の上りぐちにある大きな姿見がひどく汚れていることに気がつく。

磨き終えた、くもりひとつ残らない鏡の前に、「僕」は立つ。

それは僕が鏡に映った僕を眺めているというよりは、まるで僕が鏡に映った像で、像としての平板な僕が本物の僕を眺めているように見えた。僕は右手を顔の前にあげて口もとを手の甲で拭ってみた。鏡の向うの僕もまったく同じ動作をした。しかしそれは鏡の向うの僕がやったことを僕がくりかえしたのかもしれなかった。今となっては僕が本当に自由意志で手の甲で口もとを拭いたのかどうか、確信が持てなかった。

僕は「自由意志」ということばを頭の中にキープしておいてから左手の親指とひとさし指で耳をつまんだ。[★27]

鏡に映る自らを見つめ、自らに見つめ返される。自らに触れ、触れられる。これが契機となって「僕」は、自らの皮に、そして「自由意志」の皮をかぶったプログラムに、気がつくこととなる。ひどく汚れた鏡は、自らの在り方に無自覚な「僕」の象徴である。その汚れを懸命に落とすことではじめて彼は、自らの欺瞞を省みることができた。

だがそもそも「僕」は、その汚れた姿見の存在にさえ気がつかぬまま、山荘で日々を過ごしていたのだった。「僕」が姿見を発見しそれによって自らを感じられるようになるためには、ある行程を経る必要があった。

それは、既存の感覚の失調である。

いくつもの越境を経て、鬼門の中の鬼門、異界の入り口に到達した「僕」は、感覚に失調をきたす。

そのうちに雪が降りしきってくると、外は白くけぶり、山も林もなにも見えなくなってしまった。それは東京に時折降るようなこぢんまりとした雪ではなく、本物の北国の雪だった。何もかも覆いつくし、大地を芯まで凍らせてしまう雪だ。

じっと雪を見つめているとすぐに目が痛くなった。僕はカーテンを下ろし、石油ストーブのそばで本を読んだ。レコードが終り、オートチェンジャーの針が戻ってしまうと、あたりはおそろしいほどしんと静まりかえった。まるで生あるもの全てが死に絶えてしまったあとのような沈黙だった。[★28]

北国の一面の雪の中に立つときの感覚が、ありありと思い起こされる。日の光を照り返す雪原に目はくらみ、空隙を多く含む乾いた雪が音を吸いこむ。冷たい乾いた土地では、嗅覚さえもが失われる。じっとりと湿り気のある「本土」のように、他者の匂いが漂ってくることも、自分の匂いが漏出することも、感じない。

そうしたなかで唯一のこる、いやむしろ一層鋭敏に感じられるのが、皮膚の感覚だ。熱と湿気を失った冷たい乾いた空気に晒されると、皮膚に痛みが生じる。頬がひりつき、鼻に空気を吸いこめば中の毛が凍り、普段意識にのぼることのない内部の皮膚を感じる。忘却していた「皮」、体の輪郭と体表の感覚を突き付けられる。

感覚を失調した「僕」はさらに、夜の闇に包まれる。先に述べた『ノルウェイの森』の穴、『ねじまき鳥クロニクル』の井戸、『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』の地底世界に通じるその時空で「僕」は、通常では感覚し得ないはずの死者である鼠と邂逅する。

既存の感覚が狂わされ、忘却していた「皮」を感じることで、「僕」はようやく自らが「羊」の皮を着こなしていることに気がつく。「羊」の支配に恐怖と嫌悪を覚えながらも、それにどっぷりと浸かっていること、それどころかその思惑を推し進め、世界の「のっぺり」化に加担していることを、思い知る。

これが冒頭に述べた、「情けない僕の発見の物語」の内実だ。

「鼠3部作」とも称される村上春樹の初期3部作『風の歌を聴け』(1979年)『一九七三年のピンボール』(1980年)『羊をめぐる冒険』には共通して、こうした残念な「僕」の諦念が漂っている。システムに皮肉な目を向けながらも、その恩恵にあずかる「僕」たち。そのことを真正面から受け止めることをしてこなかった「僕」たち。あらゆる他者や共同体と、親密な固有の関係を築くことを軽やかに回避してきた「僕」たちは、自らとさえも真正面から向き合うことを避けてきたのだった。

『羊をめぐる冒険』の最後に、その諦念に転機が訪れることとなる。鼠の死を経て「僕」は、フラット化の暴力に抗う場所、50メートルだけ残された故郷の海岸に座って涙を流し、そして立ち上がる。「僕」は引き続き、やはりシステムと馴れ合いながら生きていくには違いない。しかし自らの皮、すなわち欺瞞に見て見ぬふりをしてきたこれまでと、それをはっきり自覚したこれからでは、その生は異なる。

その違いが決して小さくないことを教えてくれるのが、『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』である。ここまでわたしたちは、もこもこと愛らしい羊の皮をかぶった北海道のその皮を剥いできた。そうして見えてきた欺瞞の大地の有り様と、『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』における「世界の終り」は、あまりにも似ている。わたしたちの『羊をめぐる冒険』をめぐる冒険も、そこへと舞台を変えねばなるまい。その世界にもまた、空を突き刺す塔が聳えている。

羊を連れ出して、旅立とう。

後篇はこちら

★1 村上春樹『羊をめぐる冒険』(下)、講談社文庫、2004年、34頁。

★2 村上春樹『羊をめぐる冒険』(上)、講談社文庫、2004年、191‐192頁。

★3 山崎眞紀子「村上春樹と北海道――『羊をめぐる冒険』『ノルウェイの森』『ねじまき鳥クロニクル』『UFOが釧路に降りる』を中心に」、『札幌大学総合論叢』34号、札幌大学、2012年、243頁。

★4 同論文、236‐237頁。

★5 同論文、235頁。

★6 同論文、231頁。

★7 同前。

★8 同論文、230頁。

★9 同論文、224頁。

★10 村上春樹『羊をめぐる冒険』(下)、101頁。

★11 同書、123頁。

★12 山崎眞紀子「「羊男」論――『羊をめぐる冒険』『ダンス・ダンス・ダンス』を中心に」、『国文学解釈と鑑賞 別冊 村上春樹 テーマ・装置・キャラクター』、至文堂、2008年、176頁。

★13 山崎眞紀子「村上春樹と北海道」、224頁。

★14 同論文、231頁。

★15 同論文、224頁。

★16 水野杏紀「新井白石『鬼門説』について : 翻刻と注解」、『人文学論集』26号、大阪府立大学人文学会、2008年、97‐117頁。

★17 承応3年(1654)の「新板平安城東西南北町並洛外之図」、元禄9年(1696)の「京都大絵図」、文久3年(1863)の「内裏圖」いずれもに北東隅の「缺け」が確認できる。

★18 柴田勝二はそのことを指摘したうえで次のように述べる。「この作品は「羊」であったはずの探索の対象が、「鼠」に反転していく物語だが、十二支において「鼠(子)」は一番目、「羊(未)」は八番目であり、〈一か八か〉の投機性が、この人物を象る二つの動物に担われているとも見られる」と述べる。柴田勝二「受動的な冒険 : 『羊をめぐる冒険』と〈漱石〉の影」、『東京外国語大学論集』74号、東京外国語大学、2007年、143頁。

★19 村上春樹『羊をめぐる冒険』(上)、23‐24頁。

★20 陣内秀信『東京の空間人類学』、筑摩書房、1992年、33頁。

★21 同書、147頁。

★22 長沼孝、越田賢一郎、榎森進、田端宏、池田貴夫、三浦泰之『新版 北海道の歴史(上) 古代・中世・近世編』、北海道新聞社、2011年、411‐413頁。

★23 村上春樹 『ねじまき鳥クロニクル 第一部 泥棒かささぎ編』、新潮社、1994年、344‐346頁。

★24 村上春樹『羊をめぐる冒険』(下)、166‐168頁。

★25 同書、192頁。

★26 同書、202頁。

★27 同書、203頁。

★28 同書、181頁。

☆1 [2021年4月21日追記]読者からの指摘により、2021年4月21日に文章の一部を訂正した。

春木晶子

1986年生まれ。江戸東京博物館学芸員。専門は日本美術史。 2010年から17年まで北海道博物館で勤務ののち、2017年より現職。 担当展覧会に「夷酋列像―蝦夷地イメージをめぐる人・物・世界―」展(北海道博物館、国立歴史民俗博物館、国立民族学博物館、2015-2016)。共著に『北海道史事典』「アイヌを描いた絵」(2016)。主な論文に「《夷酋列像》と日月屏風」『美術史』186号(2019)、「曾我蕭白筆《群仙図屏風》の上巳・七夕」『美術史』187号(2020)ほか。株式会社ゲンロン批評再生塾第四期最優秀賞。