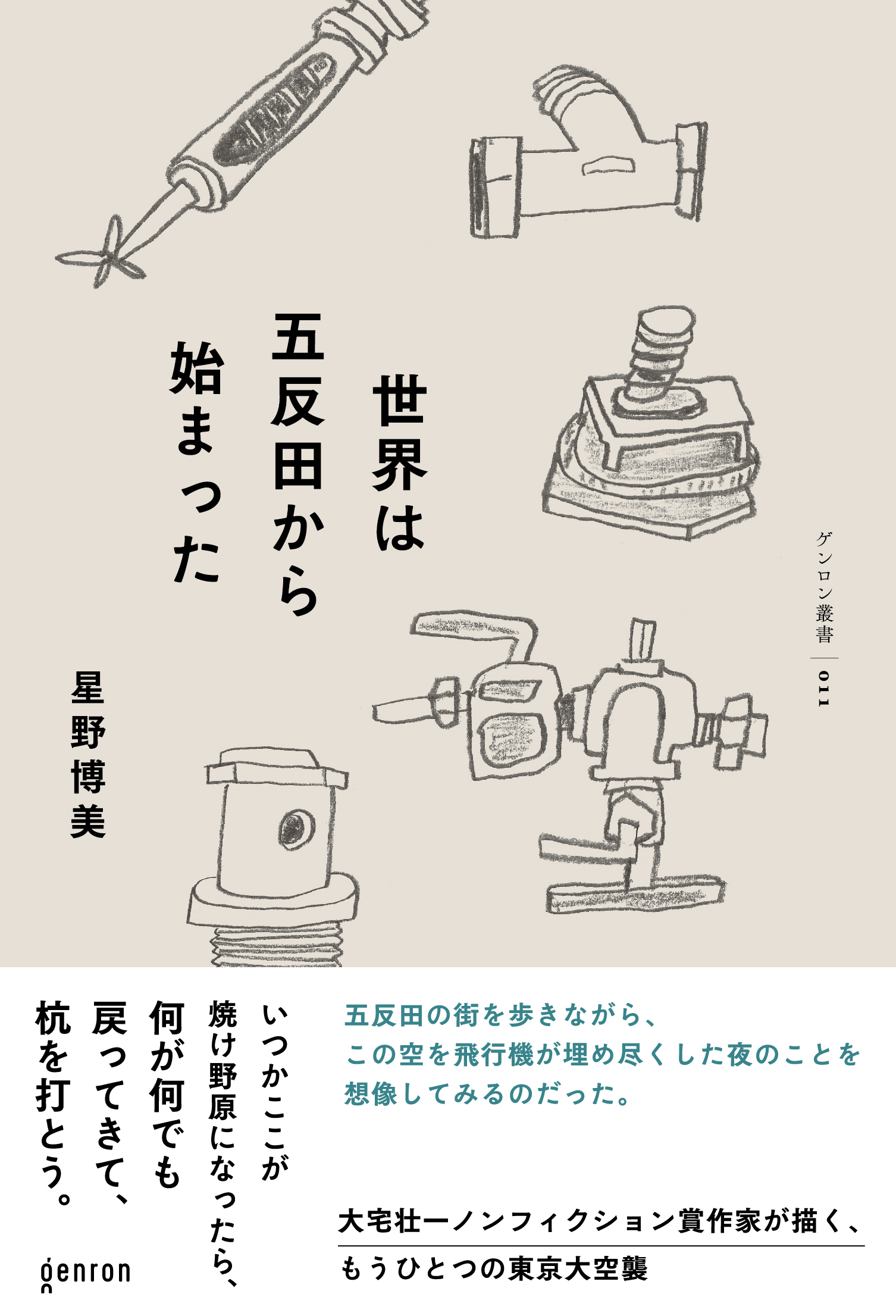

祝! 第49回大佛次郎賞受賞!

家族史がそのまま地域史となり、さらには地域史が日本近代史に重なるミクロストリアの傑作!(鹿島茂・フランス文学者)

──毎日新聞 2022年7月23日号「今週の本棚」より

東京の低地ダマシイに貫かれた諧謔が、いつしか土地の記憶をたどり始める。おもしろい!(細馬宏通・人間行動学者)

──Twitterより

かつて目黒川沿いには工場がひしめき、そこで働く労働者たちでにぎわった。モノづくりに関わる人にも読んでほしい一冊。(電波新聞)

──2022年8月3日号「ミリ波」より

自らの謎を解くように家族の来歴を描き、戦前からの町の変遷を大きな歴史へとつなげる軽やかな足取りに、私はすっかり魅了されてしまっていた。(稲泉連・ノンフィクション作家)

──朝日新聞 2022年8月20日号 書評欄より

一つの町を知ることは自分と世界を知ることにつながる。もちろん、それは五反田以外の町にもいえる。(萩原魚雷・ライター)

──東京新聞 2022年8月20日号 書評欄より

いわば"星野流"で自分史をふりかえると、誰もが、少なくとも地に足のついた感触を覚えるにちがいない。(野村進・ノンフィクションライター)

──日経新聞 2022年8月20日号 書評欄より

書評・インタビュー記事一覧(最終更新日:2023年6月21日)

| 日付 | 媒体 | 内容 |

|---|---|---|

| 2022/7/19-20 | インタビュー | |

| 2022/7/20 | 読売新聞 夕刊 | 著者エッセイ |

| 2022/7/21 | 紹介・書評 | |

| 2022/7/23 | 毎日新聞 | 鹿島茂氏による書評 |

| 2022/8/3 | 紹介・書評 | |

| 2022/8/5 | 週刊ポスト 8月19-26日合併号 | 紹介・書評 |

| 2022/8/20 | 荻原魚雷氏による書評 | |

| 2022/8/20 | 稲泉連氏による書評 | |

| 2022/8/20 | 野村進氏による書評 | |

| 2022/8/24 | 酒順子氏による書評 | |

| 2022/8/30 | 首藤淳哉氏による書評 | |

| 2022/9/9 | 紹介・書評 | |

| 2022/9/13 | インタビュー | |

| 2022/9/23 | 東京新聞 | 城南信用金庫訪問の紹介 |

| 2022/10/2 | 堀川惠子氏による書評 | |

| 2022/10/3 | 公明新聞 | 菅豊氏による書評 |

| 2022/10/7 | 平松洋子氏による書評 | |

| 2022/10/17 | 与那原恵氏による書評 | |

| 2022/10/21 | 週刊読書人 | 川村のどか氏による書評 |

| 2022/10/25 | 読売新聞 夕刊 | インタビュー |

| 2022/11/12 | 紹介・書評 | |

| 2022/11/15 | インタビュー | |

| 2022/11/19 | 図書新聞 | 植田隆氏による書評 |

| 2022/11/25 | インタビュー | |

| 2022/11/30-12/1 | 朝日新聞「折々のことば」(2572)(2573) | 田清一氏による紹介 |

| 2022/12/16 | 読書人 | 柴野京子氏による書評 |

| 2022/12/20 | インタビュー、選評 | |

| 2022/12/24 | 東京新聞 | 平松洋子氏による紹介 |

| 2022/12/24 | 図書新聞 | 長谷正人氏・大澤聡氏による書評 |

| 2022/12/25 | ブルータス 2023年1月1・15日合併号 | 武田砂鉄氏・麻布競馬場氏による対談 |

| 2022/12/29 | 読売新聞 | 宇野重規氏との対談 |

| 2023/01/28 | 朝日新聞(呈式)(受賞スピーチ) | 贈呈式、受賞スピーチ |

| 2023/02/1 | 月刊みすず 2023年 1・2月合併号 | 長谷正人氏による書評 |

| 2023/02/11 | 紹介・書評 | |

| 2023/03/12 | しんぶん赤旗日曜版 | インタビュー |

| 2023/04/3 | 女性のひろば 2023年5月号 No.531 | 紹介 |

| 2023/06 | 多喜二・百合子研究会会報 238号 | 川上允氏によるコラム |

| 2023/06/9 | 外交 Vol79 May/Jun. 2023 | 大庭三枝氏による書評 |

| 2023/06/15 | 著者による講演会 |

30年前に手渡された、祖父が残した手記。便箋に綴られていたのは、家族の物語と、地元五反田を襲った「もうひとつの東京大空襲」の記録だった。戦時下を必死で生きた祖父の目を通して、タワーマンションの光景が町工場の記憶と重なり合う。

大宅壮一ノンフィクション賞作家が描く、

東京の片隅から見た等身大の戦争と戦後。

星野博美(ほしの・ひろみ)

1966年東京・戸越銀座生まれ。ノンフィクション作家、写真家。『転がる香港に苔は生えない』(文春文庫)で第32回大宅壮一ノンフィクション賞受賞。『コンニャク屋漂流記』(文春文庫)で第2回いける本大賞、第63回読売文学賞「紀行・随筆」賞受賞。主な著書に『戸越銀座でつかまえて』(朝日文庫)、『島へ免許を取りに行く』(集英社文庫)、『愚か者、中国をゆく』(光文社新書)、『のりたまと煙突』(文春文庫)、『みんな彗星を見ていた―私的キリシタン探訪記』(文春文庫)、『今日はヒョウ柄を着る日』(岩波書店)など、写真集に『華南体感』(情報センター出版局)、『ホンコンフラワー』(平凡社)など。『ゲンロンβ』のほかに、読売新聞火曜日夕刊、AERA書評欄、集英社学芸WEBなどで連載中。

試し読み

戻りて、ただちに杭を打て(抜粋)

昭和四六(一九七一)年、「大五反田」の周縁に位置する戸越銀座。

中原街道から小道を入ってじきのところに、そのねずみ色の町工場はあった。工場の入り口には「合資会 星野製作所」という木製の看板がかかっている。業種はバルブコック製造業。バルブとはざっくりいえば「弁」のことで、この工場では液体や気体の量を調節するために開いたり閉じたりする接続部品を製造していた。扱う金属は砲金(青銅)と真鍮(黄銅)である。

創業者は、外房は御宿・岩和田の漁師の六男、星野量太郎(六八)。芝白金三光町で丁稚をして技術を学び、五反田の下大崎で独立した量太郎がここへ移ってきたのは、昭和十一(一九三六)年のこと。「お得意さんの多い五反田から近い」「大通りに近い」という条件を十二分に満たす土地だった。社長は二代目で、五反田生まれの長男、英男(三八)である。

量太郎の妻、きよ(六六)は、御宿の山側の出身で、英男の妻、

〔……〕

英男は忙しかった。工員は定時で勤務を終え、食事と風呂を済ませてアパートに帰れば自由の身になった。しかし社長はそうはいかない。食後に再び工場に行き、一人で十一時頃まで仕事をするのが常だった。

それはまさに町工場の悲哀だった。親工場と町工場は、ピラミッドのような構造をしている。親工場から下請けに部品が発注される。下請は孫請けに、さらにその下へ……と発注を下ろしていく過程で、納期に少しずつロスが生じる。そしてヒエラルキーの末端に近い星野製作所に注文が到達した時点で、納期はいつでも、すぐそこに迫っている。

お得意さんから「特急で頼むよ」と言われたら、断ることは難しい。断れば、発注ラインから外され、その後の仕事も失うことになるからだ。かといって、納期に間に合わない、あるいは間に合わせようとして雑な仕事をすれば、やはり外される。不良品の発生個数が多くなれば、町工場にとって最も重要な信用を失うことになる。成績が悪ければ、いつでも切られるのである。

「無理を聞き、納期を守り、よい製品を作る」

それを可能にするためには、社長の長時間労働が必須だった。

妻の良子も忙しかった。工員、家族の食事と世話を一手に引き受け、その合間に工場の仕事も手伝わなければならない。文字通り、目の回る忙しさだ。

そのため、幼稚園から戻った孫の子守りはもっぱら、先代の量太郎ときよに任された。

〔……〕

昔話もよくした。たいていは他愛もない話だった。酒が入っていたのだろう。

「じいさんは漁師の六男だったから、『りょうろくろう』と名付けられるところだったんだ。それを役場のもんが反対して、『りょうたろう』になったって寸法よ」

「岩和田にいた頃な、墓を掘り返したら、死人の髪と爪がボウボウに伸びてたんだ。死んだと思って埋めたが、土の中でしばらく生きていたんだな。あれにはたまげたぞ」

「チョーヘイ検査の日、醬油を一升飲んで真っ青な顔で行ったら、見事に不合格よ」

「星薬(星薬科大学)の近くの柳の下で、女の幽霊を見たことあるぞ」

「メチルだけは飲んじゃいけねえ。あれは『目が散る』つうて、目がつぶれるからな」

疑うことを知らない博美は、すべてを真に受けた。「漁師の六男」という言葉が頭に刻印されたし、本当は多くの人が生きたまま地中に埋められているのではないか、と怖くなった。醬油をたくさん飲むと顔が青くなるのだ、と学んだ。柳の木には幽霊が多いから、気をつけよう。「メチル」がなんだかは知らないが、とにかく飲んじゃいけないのだ、と肝に銘じた。

時には少しまともな話もした。酒が抜けていたのだろう。

「ここが焼け野っ原になったらな、すぐに戻ってくるんぞ。家族全員死んでりゃ仕方がねえが、一人でも生き残ったら、何が何でも帰ってくるんだ。わかったな」

博美にはさっぱり意味がわからなかった。

「そいでもって、すぐ敷地の周りに杭を打って、『ほしの』って書くんだ。いいな」

「うん、わかった」

「そうしねえと、どさくさにまぎれて、人さまの土地をぶんどる野郎がいるからな」

よく意味はわからないが、おじいちゃんがそう言うなら、そうしよう。

いつかここが焼け野原になったら、何が何でも戻ってきて、杭を打とう。

博美はその時初めて、ここがかつて焼け野原になったらしいということを、おぼろげながらに理解したのだった。

党生活者(1)(抜粋)

昭和初期の五反田、しかも五反田駅界隈を書き残してくれた、意外な文学者がいる。小林多喜二(一九〇三-三三年)だ。

〔……〕

と、またしたり顔で話を進めようとしているが、私がそれを知ったのはいまから十年ほど前、いまはもうない五反田のあゆみブックスで五反田関連書籍を探していた時だった。そこは、品川や五反田にまつわる書籍をよくとり揃えた、お気に入りの書店だった。地元史のコーナーをぶらぶらしていると、「五反田の藤倉ゴム工業は、小林多喜二の小説『党生活者』の舞台である」というオビ文が目に飛びこんできた。川上允著、「品川の記録」編集委員会監修の『品川の記録 戦前・戦・戦後──語り継ぐもの』だった。

小林多喜二といえば、なんといっても『蟹工船』、そして小樽。当時は五反田のことをあまりよく知らなかったため、彼が五反田を小説の舞台に選んだ理由が理解できず、ただただ驚愕した。

いまならわかる。五反田に大工場があり、労働者が多数生息していたからだろう。この小説の主人公である「私」は小林自身の地下生活者としての体験に基づいて描かれている。

〔……〕

五反田要素だけでこの小説に反応した私だったが、さらに過剰反応する要素があった。

多喜二は一九〇三年生まれで、私の祖父、量太郎と同い年なのだ。そして彼が虐殺される二週間前に、父は五反田で生まれた。つまり多喜二がこの小説で描いた五反田の風景の中で、祖父は実際に生きていたことになる。

同い年の二人は、雑踏ですれ違いはしなかったか。駅前のビヤホールで席が隣になったかもしれない。同じしるこ屋に立ち寄ったかもしれない……。妄想はどんどん膨らんでいき、多喜二を必要以上に身近に感じてしまうのだった。

〔……〕

では、実際に『党生活者』を見てみよう。

これはノンフィクションではなく小説なので、「私」を多喜二そのものと見なすことはできないし、描かれた風景や事柄を事実と見なすこともできない。

テレビドラマや映画でよく使われる、その土地を象徴する印象的な風景を集め、物語に都合のいいよう再構築するという手法がある。多喜二が五反田に来たら、この街のどんな風景に惹かれ、スケッチするだろう? 虚構であることを承知の上で、文中に五反田の気配を探してみたいのである。

文学作品のよき読者ではない上に五反田コンシャスである私は、共産主義的人間である「私」の内面にはあまり関心がなく、五反田と労働者の暮らしにしか反応しない。それでもよければ、党生活者ツアーを始めよう。

工場から電車路に出るところは、片方が省線の堤で他方が商店の屋並に狭められて、細い道だった。その二本目の電柱に、背広が立って、こっちを見ていた。見ているような見ていないようなイヤな見方だ。私は直ぐ後から来る五六人と肩をならべて話しながら、左の眼の隅に背広を置いて、油断をしなかった。背広はどっちかと云えば、毎日のおきまり仕事にうんざりして、どうでもいゝような物ぐさな態度だった。彼等はこの頃では毎日、工場の出と退けに張り込んでいた。(『蟹工船・党生活者』、一四三頁)

五反田駅近く、いまはワタナベボクシングジムがあるあたりか。この風景の中で、特高が電柱の陰に隠れて共産党員や反動分子の行動を監視していたとは、ワクワクしてはいけないのだが、興奮する。

一般にこの市は(他の市もそうかも知れないが)奇妙なことには、工場街と富豪の屋敷街がぴったりくっついて存在しているということである。今度のところも倉田工業のある同じ地区にも拘らず、ゴミ〳〵した通から外ずれた深閑とした住宅地になっていた。それにいゝことには、しん閑とした長い一本道を行くと直ぐにぎやかな通りに続いていることで、用事を足して帰ってきても、つけられているか居ないかゞ分ったし、家を出てしまえば直ぐにぎやかな通りに紛れ込んでしまえるので、案外条件が良かった。(一七五頁)

工場街と富豪の屋敷街の共存。まさに五反田最大の特徴である。多喜二もやはり、その点に興味を覚えたらしい。

そしてその富豪の屋敷街こそ、藤倉の工場を真上から見下ろす池田山だ。四半世紀後に、そこから天皇家に嫁ぐ女性が出ることを、彼は知らない。

はじめ倉田工業と同じ地区にするのが良いか悪いかで随分迷っ。同じ地区だと可なり危険性がある。然し他の地区ということになれば交通費の関係上困った。こんな場合は勿論他の地区のほうがよかったが、然し警察は案外私が他の地区に逃げこんだと思っているかも知れない。だから彼奴等の裏をかいて、同じ地区にいるのも悪くないと思った。(一七二頁)

多喜二は、五反田に住んだのか? 地下生活のリアルな描写を目指すなら、さほど長い時間ではないかもしれないが、住んでみたのではないだろうか。

彼なら、五反田のどこを選んだだろう?

背景写真提供=星野博美・しながわWEB写真館(品川区)

![すべての道は五反田に通ず 町工場から見た戦争と戦後 星野博美×上田洋子 2022.07.15[Fri]](/specials/gotanda/20220715_cafeogp.webp)