アンビバレント・ヒップホップ(12)RAP, LIP and CLIP──ヒップホップMVの物語論(中篇)|吉田雅史

初出:2018年01月19日刊行『ゲンロンβ21』

3 ラップの語り手は誰なのか?

前回、本論の<前篇>で見たのは、数ある音楽ジャンルの中でも、特にヒップホップのMVにおいては、そこに映る風景とアーティスト、つまりラッパーは不可分であることだった。そしてそれは、地元(=フッド)の風景をレペゼンするというヒップホップならではの特性に依るところが大きかった。さらに、日本語ラップの黎明期においては風景を獲得するまでの特別な経緯があったことから、MVの中におけるそれが大きな意味を果たしているのを確認した。

ここからはヒップホップのMVを考察する上で、今一度「リアル」の意味について考えてみたい。MVという特殊なメディアに表れる「リアル」こそが、ヒップホップというジャンルの特異性を示すことになるからだ。

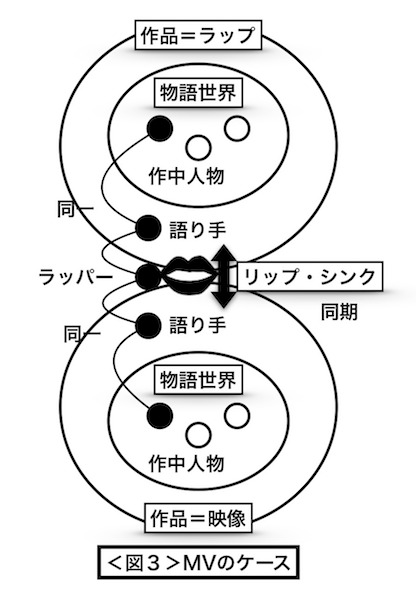

その「リアル」を考察するにあたって援用したいのは、ナラトロジー分析の手法だ。『物語のディスクール』で物語分析の議論を大きく前進させたジェラール・ジュネットの提唱する理論によれば、一人称の語り手が登場する小説の場合、小説という「作品=テクスト」の中には、「語り手」と、彼によって語られる「物語世界」が存在する。このとき「語り手」は、あくまでも「物語世界」の外側(物語世界を絵画だと例えるなら、語り手が属す領域は額縁のようなもの)に存在することになる。そして「作者」というのは、当然ながらこの「作品=テクスト」の外側に位置する存在だ[図1]。ラップの場合は、この「作者」の位置を「ラッパー」が占めることになり、小説における「作品=テクスト」は、「作品=ラップ」に置き換えられる。

「物語世界」の中には様々な「作中人物」が登場するが、「語り手」が自分の経験を語るのであれば、「語り手」と「作中人物」のひとり(多くの場合は一人称で自分語りをする「俺」)は同一人物ということになる。このとき「リアル」であるというのは、この「語り手」と「作中人物」、さらにはその外側の「作者」が同一であることが担保される場合だ[図2]。

ヒップホップにおいては、本連載でも度々取り上げているグランドマスター・フラッシュの「ザ・メッセージ」以降確立されるメッセージ・ラップ、あるいはリアリティ・ラップと呼ばれるサブジャンルに典型だが、そのリリックには、「リアル」が歌われなければならないという不文律が存在する。たとえば苛烈なギャングとしての生活を描くギャングスタ・ラッパーの場合、リリックで歌われている一人称の「俺」(=作中人物)を巡る出来事と、その「作者」であり「語り手」でもあるラッパー本人の言動や置かれている境遇が異なれば、それは批判の対象となる。歌われていることが「リアル」ではないことになるからだ。

このヒップホップが歌う「リアル」を巡って、こと日本では「私小説」という文学ジャンルとの比較で語られることがある。「私小説」においては作家と小説内の語り手が同一視されるが、そこで語られる物語が果たして本当に起こったことなのかどうかは究極的には作家本人にしか分からない。そもそも「私小説」の定義自体も様々だ。たとえば「私小説」の正体を追求する著書『新しい小説のために』の中で佐々木敦が示しているひとつの定義は「『自伝』と『作者をモデルとする小説』の中間地帯に位置しているフィクション」というものだ[★1]。「私小説」の場合は、そこで描かれていることが「リアル」ではないと判明したとしても、それは元々文学というフィクションなのだから、批判される謂れはないと言えるかもしれない。

しかしヒップホップにおいては、そのようなエクスキューズは成り立たない。ラッパーと語り手は同一視されることが前提となる。ラッパーたちはあくまでも自身が経験したり、その目で見たことをリリックに落とし込むことを要請される。そのような意味で、彼らはノンフィクション作家のような立場に近いかもしれない。

ヒップホップにおいては、本連載でも度々取り上げているグランドマスター・フラッシュの「ザ・メッセージ」以降確立されるメッセージ・ラップ、あるいはリアリティ・ラップと呼ばれるサブジャンルに典型だが、そのリリックには、「リアル」が歌われなければならないという不文律が存在する。たとえば苛烈なギャングとしての生活を描くギャングスタ・ラッパーの場合、リリックで歌われている一人称の「俺」(=作中人物)を巡る出来事と、その「作者」であり「語り手」でもあるラッパー本人の言動や置かれている境遇が異なれば、それは批判の対象となる。歌われていることが「リアル」ではないことになるからだ。

このヒップホップが歌う「リアル」を巡って、こと日本では「私小説」という文学ジャンルとの比較で語られることがある。「私小説」においては作家と小説内の語り手が同一視されるが、そこで語られる物語が果たして本当に起こったことなのかどうかは究極的には作家本人にしか分からない。そもそも「私小説」の定義自体も様々だ。たとえば「私小説」の正体を追求する著書『新しい小説のために』の中で佐々木敦が示しているひとつの定義は「『自伝』と『作者をモデルとする小説』の中間地帯に位置しているフィクション」というものだ[★1]。「私小説」の場合は、そこで描かれていることが「リアル」ではないと判明したとしても、それは元々文学というフィクションなのだから、批判される謂れはないと言えるかもしれない。

しかしヒップホップにおいては、そのようなエクスキューズは成り立たない。ラッパーと語り手は同一視されることが前提となる。ラッパーたちはあくまでも自身が経験したり、その目で見たことをリリックに落とし込むことを要請される。そのような意味で、彼らはノンフィクション作家のような立場に近いかもしれない。

たとえば坂本敏夫という元刑務官のノンフィクション作家がいる。同じく刑務官の祖父と父を持つ彼は「刑務所の官舎で生まれ、父の転勤によって官舎から官舎へと移り住」み、「幼なじみもふるさとと呼べる土地もない」と言う[★2]。やがて19歳のとき、彼自身も同じ道を歩み始めることとなる。死刑執行にも立ち会ってきた坂本は死刑反対の立場で、刑務所内での受刑者の扱われ方など負の側面を批判的に描く。小説という体裁を取っている著作も彼の実体験や見聞を元にしているが、それが「リアル」であることを担保しているのは、彼の経歴と、氏名や素顔をメディアにも公表しているという事実だ。もし坂本の小説や発言が嘘だらけのものだと告発されるようなことがあれば、彼は信用を失うことになり、ノンフィクション作家としての活路は絶たれてしまうかもしれない。リアルであることを売りに活動するとは、そのようなリスクを伴うことだ。

同様に元刑務官という経歴を持つマイアミ出身のラッパーがいる。2006年にファーストアルバム『Port of Miami』でメジャーデビューを果たし、ビルボードチャートでトップに輝いたリック・ロスがその人である。しかし彼は、まさにその「元刑務官」であるという経歴によってリスナーたちから大きな批判を浴びることとなる。一体どういうことだろう。

彼は、ノンフィクション作家のように刑務官としての自身の出自を活かして、その体験を歌ったわけではなかった。「Hustlin’」「I’m Bad」「Boss」「Street Life」という曲名が並ぶ『Port of Miami』はチャートのトップとなるほどの売り上げとなったが、そこでのリック・ロスの語り手としてのペルソナは、ストリートでドラッグ・ディールなどの稼業(ハスリング)に手を染めながら生き延び、ギャングスタのボスに成り上がった男のイメージだったのだ。確かに「Hustlin’」のMVを見てみれば、これらの楽曲で歌われている内容と、そこで描かれている彼の視覚イメージは見事に一致している。

しかし彼が刑務官の制服に身を包んでいる姿が2008年にwebメディアで公開され、物議を醸す。最初はこれを否定していた彼も、最終的には1995年から1年半ほど刑務官の職についていたことを認める。ハスラーとしての彼の生活の中で、刑務官というキャリアは突然降って湧いた一時凌ぎの仮初めの姿だったのかもしれない。実際、彼は後に、刑務官の仕事も家族の生活のために必要だったこと、そういう意味でハスリングの一部であり、後悔もしていないし、もう一度同じ場面に遭遇しても同じことをするだろうと述べている。それが「リアル」なのだと。このように自身が批判を受けている状況をも「リアル」と捉えるようなある種の開き直りもまた、リアルを貫くひとつの態度と言えるだろう。

同様に元刑務官という経歴を持つマイアミ出身のラッパーがいる。2006年にファーストアルバム『Port of Miami』でメジャーデビューを果たし、ビルボードチャートでトップに輝いたリック・ロスがその人である。しかし彼は、まさにその「元刑務官」であるという経歴によってリスナーたちから大きな批判を浴びることとなる。一体どういうことだろう。

彼は、ノンフィクション作家のように刑務官としての自身の出自を活かして、その体験を歌ったわけではなかった。「Hustlin’」「I’m Bad」「Boss」「Street Life」という曲名が並ぶ『Port of Miami』はチャートのトップとなるほどの売り上げとなったが、そこでのリック・ロスの語り手としてのペルソナは、ストリートでドラッグ・ディールなどの稼業(ハスリング)に手を染めながら生き延び、ギャングスタのボスに成り上がった男のイメージだったのだ。確かに「Hustlin’」のMVを見てみれば、これらの楽曲で歌われている内容と、そこで描かれている彼の視覚イメージは見事に一致している。

しかし彼が刑務官の制服に身を包んでいる姿が2008年にwebメディアで公開され、物議を醸す。最初はこれを否定していた彼も、最終的には1995年から1年半ほど刑務官の職についていたことを認める。ハスラーとしての彼の生活の中で、刑務官というキャリアは突然降って湧いた一時凌ぎの仮初めの姿だったのかもしれない。実際、彼は後に、刑務官の仕事も家族の生活のために必要だったこと、そういう意味でハスリングの一部であり、後悔もしていないし、もう一度同じ場面に遭遇しても同じことをするだろうと述べている。それが「リアル」なのだと。このように自身が批判を受けている状況をも「リアル」と捉えるようなある種の開き直りもまた、リアルを貫くひとつの態度と言えるだろう。

しかしリスナーからの批判は、ヒップホップが抱えているゲットー中心主義(Ghettocentricity)を良く示している。ヒップホップのひとつのリアリティはゲットー、ストリートに存在し、それを語ることが許されるのは、当事者だけだという考え方だ。しかし作家のマイケル・エリック・ダイソンは、そのようなゲットーの神話化や美化に警鐘を鳴らす。ラッパーの出自のオーセンティシティを巡る議論は繰り返されており、マルコムXでさえ彼のハスリング時代の経歴を誇張したとして非難されたことがあったことを指摘する。確かにヒップホップにおいてはこの傾向が強いが、マイケルによれば、元々アーティストとは、マドンナやフランク・シナトラが曲中で様々な人物に成りきるような想像力を持っているものなのだ。どのジャンルにおいても、リアリズムとは簡単に達成されるものではない。そこには優れたアーティストの力量が必要であり、彼らは自らが描く世界の中で本当に生きているように、リスナーに思わせることができるのだと[★3]。確かにNWAのアイス・キューブを始め(彼はサウス・セントラルの自宅から郊外のハイスクールへ通学するバスに乗りながら目にする本物のギャングスタの身のこなしや言動に、自身のギャングスタ・ラップのリリックへの大きなインスピレーションを受けたと言われている)、高学歴のスタジオ・ギャングスタと呼ばれるようなアーティストたちがこのジャンルを発展させてきたのも事実なのだ。そしてこれだけ商業的に巨大化したヒップホップを、エンターテイメント的な側面抜きで考えることはできない。

日本に目を転じてみれば、新宿というフッドを日本のヒップホップの重要なトポスとして登録したMSCは、リリックで言ったことは実行しなければならないという「リアル原理主義」とでも言うべき指針を自らに課したグループだ。その一員であるMC漢は『ヒップホップ・ドリーム』で彼流のギャングスタ・ラップを「ギャング映画やヤクザ映画」と「同じ感覚で」楽しむことを推奨している[★4]。それは「『リアル』なエンターテイメント」である。だからヒップホップのリアルとはエンターテイメントとして大衆の目に晒されることでもある。一見相反するように見える「リアル」と、それを「リアル」なものとして語るフィクショナルな想像力やレトリックを併せ持つこと。卑近な例で言えば「インスタ映え」とは目の前に確かに存在する「リアル」な一場面をレトリカルに切り取ることで、それを万人の感受性に訴えかけるものにする技術である。多くのリスナーに言葉を届けようというラッパーであれば、リリックの内容にしてもMVの見せ方にしても同様の感性が問われる。ラッパーに求められるのは、そのような「リアル」に対するアンビバレントな距離感と言えないだろうか。

ラップ批評家の韻踏み夫は、ラッパーの自伝を扱った論考で、ラップの一人称の自分語りは私小説的ではなく「自伝的」であると述べている[★5]。彼はフィリップ・ルジュンヌ『自伝契約』を引いて、自伝においては作者と語り手、作中人物が同一人物であり、作者の固有名を媒介にしてテクストの内容とその外側の現実がつながっているのだと指摘する。つまり作者の固有名の下で自伝を書くことで、その内容が「リアル」であることに責任を負うのが「自伝契約」なのだ。これが先述のノンフィクション作家のケースと同様、信頼性の担保の上に成り立っていることは言うまでもないだろう。

4 傾聴される声と凝視される唇

以上のように、ここまではラップと文学(小説)をテクストベースで比較することで、「リアル」について考察してきた。つまりラップとは、ジュネットの言葉を借りるならば、作者と語り手、さらには作中人物の一致を前提とすることで「リアル」を担保するジャンルなのだ。ラッパーは歌われるラップの「作者」であると同時に「語り手」でもあり、そこで歌われるラップは一人称の「俺=作中人物」の自分語りであった。このとき、「作者=語り手」の言動と「作中人物」の言動が矛盾するようであれば、それは「リアル」ではないと見做されるというのが肝要な点だった。

しかしここまでの分析だけでは片手落ちと言わざるを得ない。一旦視点をテクストから離し、文字の文化について議論したウォルター・J・オングによる、とある指摘について考えてみたい。それは、今日話されている約3000の言語のうち、文学を持つ言語は78しかないという指摘だ[★6]。つまり、ラップと文学(小説)というメディアの間には大きな差異が横たわっており、その差異こそが「作家」「語り手」「作中人物」の同一性を補強するものなのだ。その差異とは、言うまでもないことだが、ラップは「声」による表現であるということだ。

もちろんラップは、オングの言うところの「一次的な声の文化」、つまり書くことを知らない文化の上に発祥したものとは言えない。もちろんライムはテクストとしても扱われる。しかしこれまでの連載でも見てきたように、フリースタイルというテクストに落とし込まれることのないインプロヴァイズによる方法がラップの黎明期から大きな力を持っているし、ノートなどに書き付けることなく頭の中で組み立てヴァースを作り録音するラッパーも数多い。

しかも近年、アメリカでは「マンブル・ラップ」や「ポスト・テクスト・ラップ」とも呼ばれるサウンド重視のラップの興隆も目立っている。つまり、ラップが「意味を持つテクスト」であるよりも「音=声」であることを再確認するような潮流が現在進行形で拡大しているのだ。

さらに言えば、オングは「声の文化」において、思考を固定するものとして「物語」が大きな役割を果たしていることを指摘している。しかし声の文化における物語は、文字で書かれる物語と大きく異なる点がある。それは「プロット」の違いに由来するのだ。

活字文化における「物語」は、後にやって来るクライマックスに向けて進行する「プロット」を持っている。一方で口頭の物語を代表する古代ギリシャの叙事詩において、ホメロスのような吟遊詩人は、まず出来事の核心部を語り、後からその周辺やその状況を引き起こした原因について説明したという。文字を持たない彼らは、何百ものヴァリエーションで歌われたトロイア戦争の歌を、前後関係を意識して時系列に並べるというような発想を持つことはなかったのだ。

これはまさに周到なプロットなしにその場で即興的に行われるフリースタイルや、レコーディングの直前にその場で書かれることも多いラップのリリックの在り方を彷彿とさせる。さらにオングの次のような指摘はどうだろう。

末尾の「吟遊詩人」を「ラッパー」に置き換えてみよう。すると、これは多くの観衆を前にして、過去のラッパーたちの幾千のライムからの引用(サンプリング)を巧みに絡めながらフリースタイルを披露するラッパーの描写そのものと言えないか。

また、オングも何度か言及しているマクルーハンに倣い、ラップをメディアとして捉えることもできるだろう。敢えてマクルーハン流に言うなら、グランドマスター・フラッシュの「ザ・メッセージ」以降、ラップというメディアは「メッセージ」であると同時に、「マッサージ」でもある。どういうことだろう。

ラッパーのそれぞれの唯一無二の「声」は、その内容やフロウ以上に、まず聞いた瞬間にそのラッパーのアイデンティティとして機能してきた。語り部の「声」は、フッドの兄貴分のように、ベテランのギャングのように、同朋を諭すリーダーのように、子を慰める父のように、様々な声色を用いて、リスナーの懐に侵入する語りそのものだ。「声」はマクルーハンが指摘するように、アーティストとリスナーの間に、時間の共有(ラッパーはそれを録音するために、リスナーはそれを聞くために、別々にしかし同じ長さの時間を擬似的に共有する)を生み出し、ある種の親密さを発生させる。その親密さは、確かにその声がそのラッパーに帰属しているのだという感覚に根ざしている。さらにはその「声」は他でもない自分に語りかけているのだと。自分への「メッセージ」なのだと。そしてオングが指摘するように、これらの言葉は、単なる情報伝達ではなく、演じ語りを志向している。それは、想像力を駆使して「リアル」を演じるラッパーの語りなのだ。ラップの言葉が単に情報であれば、1991年にCDの売り上げ追跡にサウンドスキャン・システムが導入された後、NWAやアイス・キューブといったラップのアルバムがチャートのトップセールスを記録していることが判明することはなかっただろう。

これはまさに周到なプロットなしにその場で即興的に行われるフリースタイルや、レコーディングの直前にその場で書かれることも多いラップのリリックの在り方を彷彿とさせる。さらにオングの次のような指摘はどうだろう。

口承的な歌(ないしその他の口承物語)は、歌い手とその場の聴衆、そして、かつて歌われたもろもろの歌についての歌い手の記憶が、相互にはたらきかけあうことによって生まれるのである。このような相互作用のなかで演じるときに、吟遊詩人は独創的、創造的になる。[★7]

末尾の「吟遊詩人」を「ラッパー」に置き換えてみよう。すると、これは多くの観衆を前にして、過去のラッパーたちの幾千のライムからの引用(サンプリング)を巧みに絡めながらフリースタイルを披露するラッパーの描写そのものと言えないか。

また、オングも何度か言及しているマクルーハンに倣い、ラップをメディアとして捉えることもできるだろう。敢えてマクルーハン流に言うなら、グランドマスター・フラッシュの「ザ・メッセージ」以降、ラップというメディアは「メッセージ」であると同時に、「マッサージ」でもある。どういうことだろう。

ラッパーのそれぞれの唯一無二の「声」は、その内容やフロウ以上に、まず聞いた瞬間にそのラッパーのアイデンティティとして機能してきた。語り部の「声」は、フッドの兄貴分のように、ベテランのギャングのように、同朋を諭すリーダーのように、子を慰める父のように、様々な声色を用いて、リスナーの懐に侵入する語りそのものだ。「声」はマクルーハンが指摘するように、アーティストとリスナーの間に、時間の共有(ラッパーはそれを録音するために、リスナーはそれを聞くために、別々にしかし同じ長さの時間を擬似的に共有する)を生み出し、ある種の親密さを発生させる。その親密さは、確かにその声がそのラッパーに帰属しているのだという感覚に根ざしている。さらにはその「声」は他でもない自分に語りかけているのだと。自分への「メッセージ」なのだと。そしてオングが指摘するように、これらの言葉は、単なる情報伝達ではなく、演じ語りを志向している。それは、想像力を駆使して「リアル」を演じるラッパーの語りなのだ。ラップの言葉が単に情報であれば、1991年にCDの売り上げ追跡にサウンドスキャン・システムが導入された後、NWAやアイス・キューブといったラップのアルバムがチャートのトップセールスを記録していることが判明することはなかっただろう。

それらの言葉は爆発的に売れた。そして広がった。これらのフッドの物語も、活字と同様、ブラックコミュニティの中で「想像の共同体」を形作ることになる。そしてそれは社会変革に少なからず寄与する因子にもなる。ある者たちにとっては身体そのものに染み込むほどのアンセムとなる。日常のサウンドトラックとなる。その意味でラップは「マッサージ」なのだ。しかしその物語の背後には、常に生身の語り手としてのラッパーの姿がある。その生身の姿は時として、あまりにリアルであった。だからこそ、90年代にヒップホップコミュニティを襲った2パックやノトーリアス・BIGの悲劇が生まれてしまった[★8]。

さて、以上のように生身の体と声の関係を考えると、ますますMVの重要性が明確になる。なぜなら、両者を結びつけているのは、MVが映し出すラッパーの映像に他ならないからだ。特に現在は、MVなしに、プッシュする新曲をリリースすることが稀であるような時代だ。MVに映し出されるラッパーは、常にカメラ目線で、こちら側に向けて語りかけている。その肉声が他ならぬラッパー自身から発されていることを誇示するかのように、延々とラップに合わせて口を動かし続ける。

そうだ。MVは声を媒介にしてラッパーと語り手の同一性を補強するものである。しかし、まさにそのことが明らかにしてしまっている「負」の側面が存在する。どういうことか。

先述のグランドマスター・フラッシュ&フューリアス・ファイブの「ザ・メッセージ」のMVをもう一度見てみよう。MV全編を通してメインでラップするのはフューリアス・ファイブのリーダー格のメリー・メルであるが、途中、ワン・ヴァース(3番目のヴァース)だけメンバーのラヒームが登場する。しかし実はこの曲のヴァースは全てプロデューサーのデューク・ブーティとメリー・メルにより書かれたものであり、それをフューリアス・ファイブのひとりであるラヒームが「口パク」したものだったのだ。この曲のMVはニューヨークのヒップホップMVの最初期に制作されたもののひとつで、しかも同曲はメッセージ・ラップ(=コンシャス・ラップ)の元祖という極めて重要な作品だ。その背景にこのような事実があったことは、ヒップホップのMVの本質をはっきりと示してしまっている。つまり、口パクという技術により、ヒップホップのMVが孕んでいる「虚構性」が露わになってしまっているのだ。

さて、以上のように生身の体と声の関係を考えると、ますますMVの重要性が明確になる。なぜなら、両者を結びつけているのは、MVが映し出すラッパーの映像に他ならないからだ。特に現在は、MVなしに、プッシュする新曲をリリースすることが稀であるような時代だ。MVに映し出されるラッパーは、常にカメラ目線で、こちら側に向けて語りかけている。その肉声が他ならぬラッパー自身から発されていることを誇示するかのように、延々とラップに合わせて口を動かし続ける。

そうだ。MVは声を媒介にしてラッパーと語り手の同一性を補強するものである。しかし、まさにそのことが明らかにしてしまっている「負」の側面が存在する。どういうことか。

先述のグランドマスター・フラッシュ&フューリアス・ファイブの「ザ・メッセージ」のMVをもう一度見てみよう。MV全編を通してメインでラップするのはフューリアス・ファイブのリーダー格のメリー・メルであるが、途中、ワン・ヴァース(3番目のヴァース)だけメンバーのラヒームが登場する。しかし実はこの曲のヴァースは全てプロデューサーのデューク・ブーティとメリー・メルにより書かれたものであり、それをフューリアス・ファイブのひとりであるラヒームが「口パク」したものだったのだ。この曲のMVはニューヨークのヒップホップMVの最初期に制作されたもののひとつで、しかも同曲はメッセージ・ラップ(=コンシャス・ラップ)の元祖という極めて重要な作品だ。その背景にこのような事実があったことは、ヒップホップのMVの本質をはっきりと示してしまっている。つまり、口パクという技術により、ヒップホップのMVが孕んでいる「虚構性」が露わになってしまっているのだ。

5 唇の功罪

しかし他ならぬ「ザ・メッセージ」のMVが、ヒップホップのMVそのものの虚構性を示してしまったことは、必然でもあった。なぜか。

MVの制作において、そもそも音声と映像は別物である。そして、両者を同期させる蝶番が必要になる。それが、この口パクなのだ。だからこそ、それが虚構性を担保してしまう。そのことを考察するために、MVの制作現場を想像してみたい。

まず、MVが制作される対象となるラップの楽曲が存在する。そしてその楽曲に映像を合わせることになるわけだ。多くの場合、その映像は様々な素材の組み合わせ=モンタージュから成り、アーティスト=ラッパーが映り込んでいる素材がその中心を占めるだろう。そしてその映像と音は、同期していなければならない。だから、たとえばストリートを練り歩くラッパーを映像素材として撮影するのであれば、その段階で、撮影現場では同曲の音源を流しておく必要がある。カメラに写らないところで、ラジカセやスマホから、それは流れるだろう。それを聞きながらラッパーは撮影されるため、ラッパーの動きと楽曲のテンポは合うことになる。しかし、テンポ「だけ」が合っている映像と音を、何を頼りに一秒違わずシンクロさせれば良いのだろうか。いくつかのヒップホップのMV、たとえば前回例示した「ザ・メッセージ」から「ILL西成BLUES」までをもう一度眺めれば、そこには答えが映り込んでいる。

それは、ラッパーが、ラップをする、唇の動きだ。つまり、唇の動きとラップの音を合わせる「リップ・シンク」と呼ばれる手法だ。この技術が、映像と音の蝶番となり、両者を同期させるのだ。

先述のように、リリックの内容を作者の責任において引き受けるのが「自伝契約」であり、それが「リアル」の担保となっていた。そして、リリックの世界を映像の世界によって補強するMVにおいては、唇がふたつの世界をつなぎとめるものとして働いている[図3]。

そして「リップ・シンク」によって接続される音と映像は、そのような「技術」によって接続されているからこそ、困難を抱えている。つまりそもそも音に対して映像は後付けであり、MVの映像制作とは、敢えて言えば、音に合わせたフェイク・ドキュメンタリーを制作するようなものだ。だから、リップ・シンクとは、それがフェイクであることの証左でもある。

バンド形態のアーティストや、演奏を売りにするミュージシャンなどの場合、本人が演奏している姿、その身体性をMVに封じ込めることが肝要だ。彼らは、音に合わせて、楽器を当て振りする。つまり実際に弾くのではなく、弾く「真似をする」のだ。もちろん実際に弾いても良いし、たとえばギタリストなら機材のセッティングをレコーディングやライブ通りにすれば、撮影現場で音源と同等のサウンドでプレイすることもできる。しかし、その音がライブレコーディングされてMVで使用されるわけではない。その意味で、彼らの演奏は原理的に、どこまでも「当て振り」の範疇から抜け出すことはできない。

ラッパーの場合、この「当て振り」の役割を「リップ・シンク」が担う。しかし、これはもちろん言い方を変えれば、先ほどから繰り返し言及している「口パク」でもある。もちろん実際に音源と同様のテンションで声を出してラップをすれば良いのだが、通常はそれがその場でレコーディングされてMVの音源に差し替えられるわけではない[★9]。つまり何よりも「リアル」を標榜する彼らが、「口パク=ラップしている真似」をすることが義務付けられているのが、MVの現場なのだ。それにも関わらず、ヒップホップのMVにおいては、「リアル」を示すために、ラッパー本人が音源通りにリップ・シンクをすることが、ほとんど約束事となっているのも事実だ。

つまりMVにおけるリップ・シンクとは、ラッパーにとってアンビバレントな存在なのだ。

「リアル」を示すために「リップ・シンク」をするということは、裏を返せば、「リップ・シンク」ができているように見えれば、誰がラップしていても「リアル」に見えてしまうということだ。「ザ・メッセージ」の件は、このことを裏付ける例だったのだ。

ヒップホップのMVにおいて「唇」とは、他でもないメッセージを投げかける生の「声」の出口として、オーディエンスにとっても、アーティストにとっても、この上なく「リアル」なもののはずだった。しかしそれは同時に、「フェイク」であることを可能にする技術を伴う「唇」でもあったのだ。

それでは「リアル」を標榜するラッパーたちは、この「唇」へのアンビバレンスをどのように乗り越えようとするのか。その議論は次回へ譲りたい。

バンド形態のアーティストや、演奏を売りにするミュージシャンなどの場合、本人が演奏している姿、その身体性をMVに封じ込めることが肝要だ。彼らは、音に合わせて、楽器を当て振りする。つまり実際に弾くのではなく、弾く「真似をする」のだ。もちろん実際に弾いても良いし、たとえばギタリストなら機材のセッティングをレコーディングやライブ通りにすれば、撮影現場で音源と同等のサウンドでプレイすることもできる。しかし、その音がライブレコーディングされてMVで使用されるわけではない。その意味で、彼らの演奏は原理的に、どこまでも「当て振り」の範疇から抜け出すことはできない。

ラッパーの場合、この「当て振り」の役割を「リップ・シンク」が担う。しかし、これはもちろん言い方を変えれば、先ほどから繰り返し言及している「口パク」でもある。もちろん実際に音源と同様のテンションで声を出してラップをすれば良いのだが、通常はそれがその場でレコーディングされてMVの音源に差し替えられるわけではない[★9]。つまり何よりも「リアル」を標榜する彼らが、「口パク=ラップしている真似」をすることが義務付けられているのが、MVの現場なのだ。それにも関わらず、ヒップホップのMVにおいては、「リアル」を示すために、ラッパー本人が音源通りにリップ・シンクをすることが、ほとんど約束事となっているのも事実だ。

つまりMVにおけるリップ・シンクとは、ラッパーにとってアンビバレントな存在なのだ。

「リアル」を示すために「リップ・シンク」をするということは、裏を返せば、「リップ・シンク」ができているように見えれば、誰がラップしていても「リアル」に見えてしまうということだ。「ザ・メッセージ」の件は、このことを裏付ける例だったのだ。

ヒップホップのMVにおいて「唇」とは、他でもないメッセージを投げかける生の「声」の出口として、オーディエンスにとっても、アーティストにとっても、この上なく「リアル」なもののはずだった。しかしそれは同時に、「フェイク」であることを可能にする技術を伴う「唇」でもあったのだ。

それでは「リアル」を標榜するラッパーたちは、この「唇」へのアンビバレンスをどのように乗り越えようとするのか。その議論は次回へ譲りたい。

★1 佐々木敦『新しい小説のために』、講談社、2017年、345頁。

★2 坂本敏夫『刑務官』、新潮社、2003年、408頁。

★3 Dyson, Michael Eric. KNOW WHAT I MEAN? Reflections on Hip Hop. Basic Civitas Books, 2007

★4 漢 a.k.a. GAMI『ヒップホップ・ドリーム』、河出書房新社、2015年、153–154頁。

★5 『サイゾー』2017年6月号掲載、韻踏み夫「漢、Zeebra、ANARCHY……ドラッグの密売体験も激白! ラッパー自伝の“リアル”とは?」 URL=http://www.premiumcyzo.com/modules/member/2017/06/post_7618/

★6 ウォルター・J・オング『声の文化と文字の文化』、桜井直文他訳、藤原書店、1991年、24頁。

★7 同書、298頁。

★8 90年代当時ヒップホップシーンで勃発したニューヨークとLAを中心とする東西抗争の影響で、1996年に2パックが、1997年にはノトーリアス・BIGが、それぞれ銃撃され命を落としている。両ラッパーともにシーンを代表するようなスキルやストーリーテリング、カリスマ性、人気を誇っており、現在でも彼らから大きな影響を受けたラッパーが数多く輩出されている。

★9 ブギ・ダウン・プロダクションズの「My Philosophy」(1988年)のMVでは、カメラの前でKRS・ワンがアカペラを披露し、音源の該当部分が差し替えられている。他にもライブ音源を用いるなど例外ケースも存在する。

吉田雅史

1975年生。批評家/ビートメイカー/MC。〈ゲンロン 佐々木敦 批評再生塾〉初代総代。MA$A$HI名義で8th wonderなどのグループでも音楽活動を展開。『ゲンロンβ』『ele-king』『ユリイカ』『クライテリア』などで執筆活動展開中。主著に『ラップは何を映しているのか』(大和田俊之氏、磯部涼氏との共著、毎日新聞出版)。翻訳に『J・ディラと《ドーナツ》のビート革命』(ジョーダン・ファーガソン著、DU BOOKS)。ビートメイカーとしての近作は、Meiso『轆轤』(2017年)プロデュース、Fake?とのユニットによる『ForMula』(2018年)など。

アンビバレント・ヒップホップ

- ヒップホップを/が生きるということ(後)

- ヒップホップを/が生きるということ(中)

- ヒップホップを/が生きるということ(前)

- おしゃべりラップ論

- アンビバレント・ヒップホップ(20) 筆記体でラップする 〜マンブル・ラップ論〜|吉田雅史

- アンビバレント・ヒップホップ(19)変声を夢見ること──ヴォコーダーからオートチューンへ|吉田雅史

- ラップとしゃべりを分かつもの

- 『Act Like You Know… ―演じる声に耳をすますこと―』

- アンビバレント・ヒップホップ(16)『ギャングスタ・ラッパーは筋肉の夢を見るか?』|吉田雅史

- アンビバレント・ヒップホップ(15) 変身するラッパーの身体を演じよ!|吉田雅史

- アンビバレント・ヒップホップ(14)無名の群衆 vs.ラップヒーロー|吉田雅史

- アンビバレント・ヒップホップ(13)RAP, LIP and CLIP──ヒップホップMVの物語論(後篇)|吉田雅史

- アンビバレント・ヒップホップ(12)RAP, LIP and CLIP──ヒップホップMVの物語論(中篇)|吉田雅史

- アンビバレント・ヒップホップ(11) RAP, LIP and CLIP──ヒップホップMVの物語論(前篇)|吉田雅史

- アンビバレント・ヒップホップ(10) 訛りのある眼差し──日本語ラップ風景論|吉田雅史

- アンビバレント・ヒップホップ(9) 抒情ガ棲ミツク国ノ詩|吉田雅史

- アンビバレント・ヒップホップ(番外篇)「後ろめたさ」のフロウ──鬼と小名浜の距離|吉田雅史

- アンビバレント・ヒップホップ(8)ねじれた自意識、ラップの生き死に|吉田雅史

- アンビバレント・ヒップホップ(7) ラップ・ジェスチャー論~手は口ほどにモノをいう~(後篇)|吉田雅史

- アンビバレント・ヒップホップ(6) ラップ・ジェスチャー論~手は口ほどにモノをいう~(前篇)|吉田雅史

- アンビバレント・ヒップホップ(5) この街に舞い降りた天使たちの羽根はノイズの粒子でできている|吉田雅史

- アンビバレント・ヒップホップ(4)サウンドトラック・フォー・トリッパー|吉田雅史

- アンビバレント・ヒップホップ(3) 誰がためにビートは鳴る|吉田雅史

- アンビバレント・ヒップホップ(2) ズレる/ズラす人間、機械、そしてサイボーグ|吉田雅史

- アンビバレント・ヒップホップ(1) 反復するビートに人は何を見るか|吉田雅史